Gavin Wood 演講:JAM 交付情況,以及將 ZK 引入 JAM 的中長期策略!

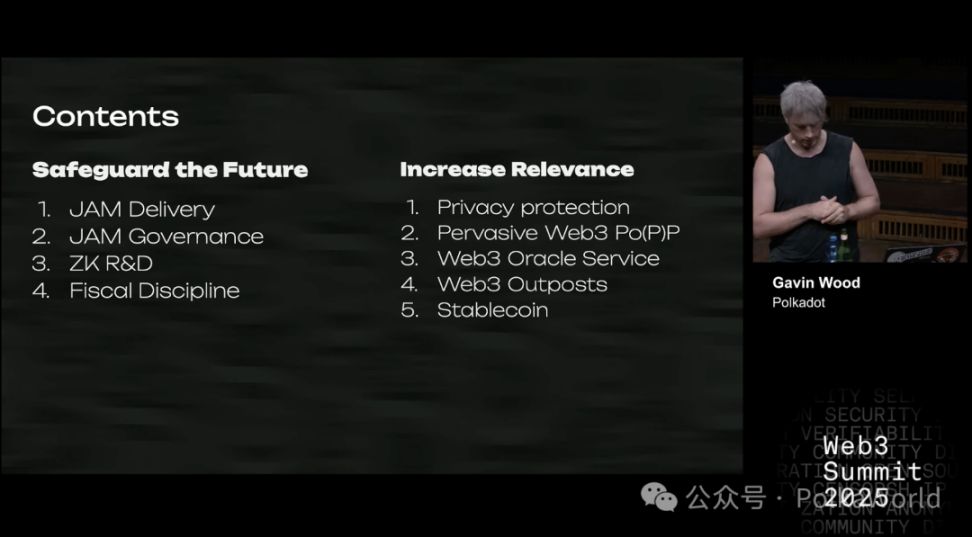

本文為 Gavin Wood 上個月在 Web3 Summit 中的演講中文版!由於該系列內容較多,我們將分為四部分發布,本文為第一部分,主要內容包括:

- JAM 的交付情況

- ZK 性能雖然進步了,但還遠遠不夠商業化

- 33 次複算 vs 數學鐵證:兩種安全模式的真實代價

- 一個 ZK-JAM 節點要花多少錢?答案比你想的貴 10 倍!

- ZK 在 JAM 中的短期、中期、長期演進路徑

一起來看看 Gavin 到底分享了什麼精彩觀點吧!

那麼,事不宜遲,我在這次演講中要講些什麼呢?

首先,我想分享一下我對 Polkadot 的整體看法,也就是我目前所處的思考位置,可以理解為一份「現狀快照」。大家可能已經聽說過 JAM ——這是我長期研究的一個項目,與 Polkadot 有著緊密聯繫。我們希望它最終能夠支撐 Polkadot 的下一發展階段。除此之外,我還會聊一些零知識加密技術(ZK),特別是它們在擴展區塊鏈功能方面的應用。

另外,我還會探討 DOT 的代幣經濟模型。接下來,我會介紹我近期在研究的一些新內容,這些探索旨在改進現有能力,甚至為 Polkadot 和更廣泛的 Web3 世界帶來全新的可能性。這部分內容涉及多個方面,有的會比較詳細,有的則會點到為止。好,我們現在正式開始。

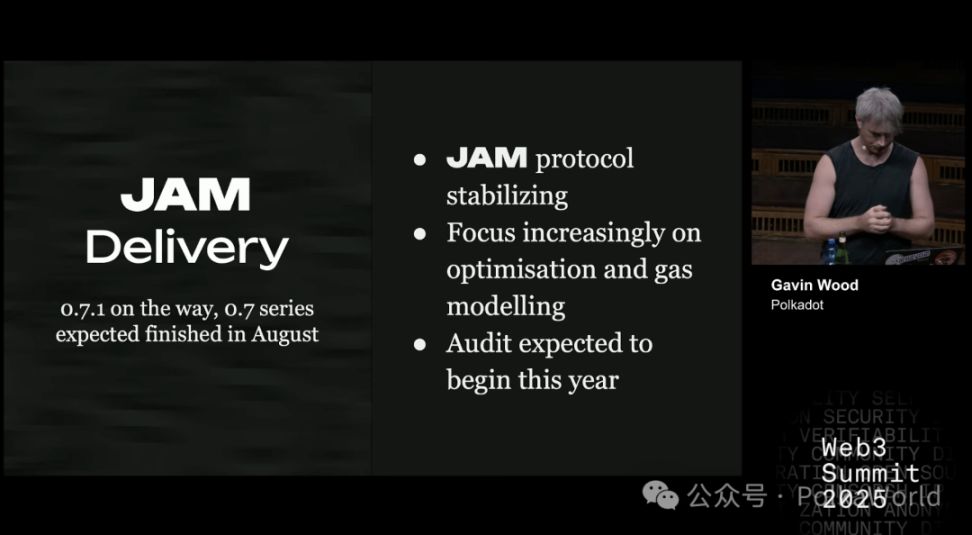

目前 JAM 的交付情況

JAM 最初的版本是 0.1,目前正逐步接近 1.0。當它達到 1.0 時,就意味著 JAM 協議已經準備好供 Polkadot 升級使用。隨著協議逐步穩定,我們的重點逐漸轉向優化,尤其是 gas 建模。今年早些時候,我還在布拉格的以太坊大會(East Prague)上專門做過一次相關演講。Gas 建模本身是一個非常有趣、但同時也極其複雜的議題。

JAM 預計今年將啟動協議審計。在 0.7 版本系列中需要完成的工作不多;但在 0.8 版本中,會正式引入 gas 建模,工作量會明顯增加。我預計我們能在今年推進到 0.9 版本,並在那時正式開始審計。

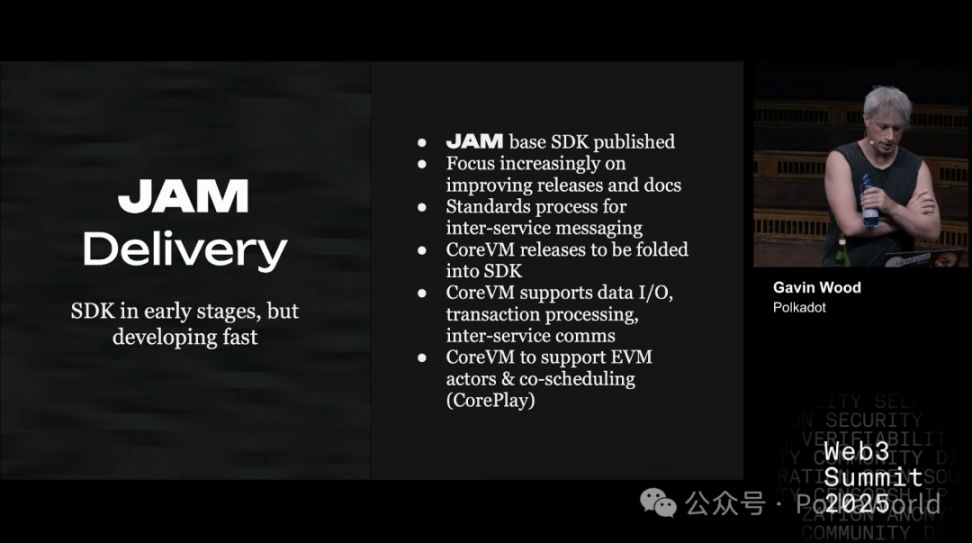

當然,擁有一個核心協議是一回事,能在其上進行開發又是另一回事。你需要 SDK、文件等開發工具。這部分目前還處於早期階段。雖然現在已經能夠在 JAM 上開發軟體,但在 Parity,主要還是由我在推動 SDK 的構建和發布。然而,從現實情況來看,這仍需要未來數月乃至數年的持續投入和打磨。當然,SDK 的開發不會侷限於 Parity。我也預期會有更多團隊加入進來,構建屬於他們自己的 JAM SDK。

我們已經開始制定跨服務消息傳遞的標準,它可以被視作 JAM 版本的 XCM/XCMP。與此同時,CoreVM 在逐漸成為 SDK 的一部分,並將在未來幾個月不斷完善和增強。CoreVM 目前已經支援許多功能,例如音訊輸出、視訊輸出、資料輸入 / 輸出、交易處理、以及即將來臨的內部服務。目前它還不支援 EVM,但這是我們計劃新增的功能。另外,我過去稱之為核心協同調度(coreplay)的機制,也計劃在未來 12–24 個月內實現。

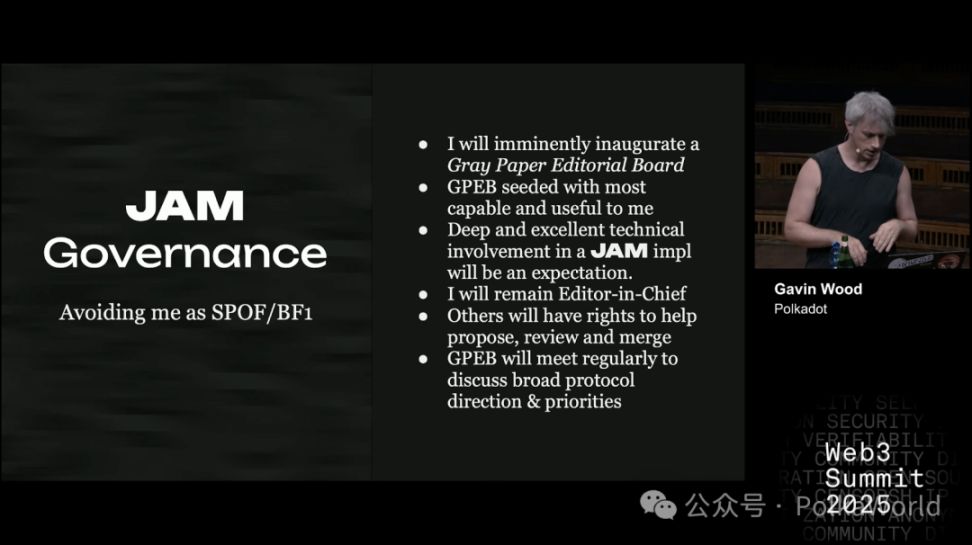

最近在 JAM 的聊天群裡,有人提出了一個很有意思的問題:如何避免讓我本人成為 JAM 的單點風險(single point of failure)? 目前 JAM 協議的演進完全依賴於我寫在灰皮書(Gray Paper)裡的內容。這意味著,如果我出現意外,整個項目可能陷入停滯。顯然,這對 JAM 和我本人都不是好事。

因此,我們將灰皮書的內容視為 JAM 的技術規範。最新的灰皮書就是最新的 JAM。如果某個版本的灰皮書已經過審計,那它所定義的 JAM 協議就意味著具備了生產級的成熟度,這一點很直接。

那麼,未來如果灰皮書的更新不再完全由我決定,它將如何演進呢?

我的設想是成立一個編輯委員會。初始成員將由那些真正參與過灰皮書撰寫、對其理解深入並做出實質性貢獻的人組成。我期望這些成員能在 JAM 的實現中保持高水平的技術參與。我本人不會完全退出,仍會擔任主編,但我希望能減少自己的工作量,並賦予他人提出、審查和合併修改的權力。

隨著 JAM 超越 1.0 版本,這個編輯委員會將承擔更高層次的責任:

- 不僅是處理一些小改動,而是決定 JAM 的發展方向與優先級;

- 在不同意見出現時,委員會的集體判斷應當成為最有分量的聲音。

我計劃任命一位副手,在我不在場、休假或其他情況時接手工作。長遠來看,副手們還將負責 選擇、邀請和決定新的編輯委員會成員,以確保整個機制能夠自我運轉。最終,我希望這一治理體系能夠逐步獨立,甚至吸納一些外部組織的參與,例如 Polkadot Fellowship。

我確實計劃將灰皮書置於一種開放許可協議之下,具體採用哪一種還未最終決定,但很有可能會選擇 copyleft 協議,並加入一些防止專利濫用的條款。

至於 Polkadot 的治理,它完全有權決定自己運行哪一種協議。Polkadot 是一個主權協議,而治理機制正是這種主權的體現。目前,Polkadot 治理已經基本明確表態:它希望採用 JAM。這很好。與此同時,其他網路同樣可以選擇使用 JAM,因為 JAM 是一個開放協議。

未來如果 JAM 持續演進,Polkadot 可以選擇保持同步,繼續跟隨最新版本;如果它對 JAM 的發展方向不滿意,也完全可以固定在某個版本,甚至修改核心協議或直接分叉灰皮書。這說明 JAM 本身是一個獨立存在的體系,而我個人也希望它能與 Polkadot 長期保持互利共生的關係。當然,如果有一天它們各自分道揚鑣,獨立發展,也是完全可行的。

只要雙方保持一致,我預期 Polkadot 治理會積極參與並支持灰皮書編輯委員會的運作。而如果未來有其他協議採用 JAM,我同樣希望它們能以類似的方式參與其中。

好了,這就是 JAM 目前的進展,或者說它即將達到的階段。接下來,我想談談零知識證明(ZK)。

ZK 性能雖然進步了,但還遠遠不夠商業化

很多人都會問我這個問題:ZK(零知識證明)到底什麼時候能真正商用?

以太坊對 ZK 非常熱衷,他們的路線圖幾乎全都圍繞 ZK 展開。而在 JAM 裡,其實我們只是在區塊構建的某些特殊共識機制中用到了一點 ZK,整體並不依賴它。但即便如此,這仍然是一個必須認真思考的問題:

- ZK 什麼時候能成為一種真正能用來擴展計算能力、並且在商業上可行的技術?

- 它現在到了嗎?

- 如果還沒到,還需要多久?

如果你去看以太坊生態裡的資料(比如 ethprovers.com),會看到一些很驚人的數字,聲稱 ZK 已經在經濟上可行了。但我們調查過,發現這些數字並不真實。好消息是,雖然還沒完全可行,但和 18 個月前相比,差距已經大大縮小。

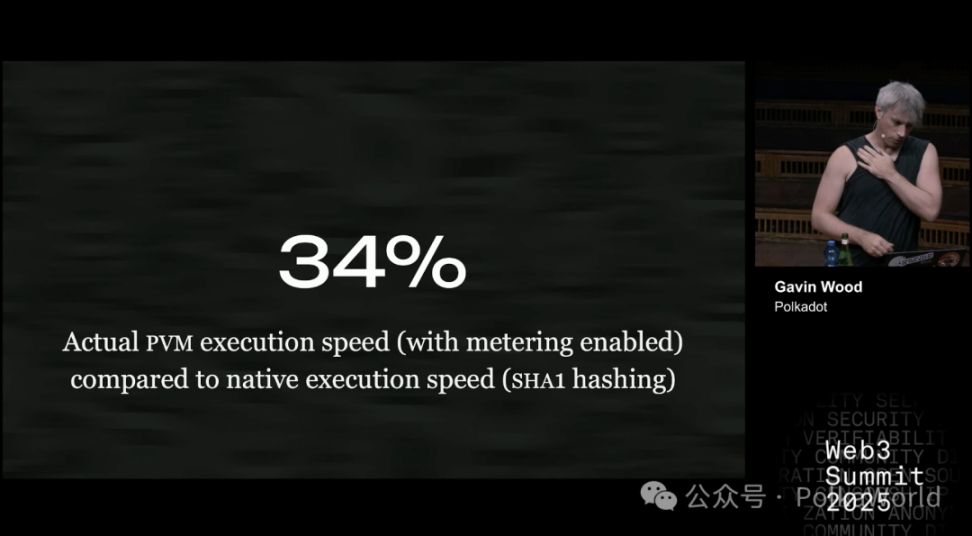

舉個例子:目前 JAM 的虛擬機 PVM(相當於 JAM 版的 EVM)在運行程式碼時比原生執行要慢,大概 34% 的差距。換句話說,如果原生環境跑一個程式需要 34 分鐘,那麼在 PVM 上跑需要大約 100 分鐘。

這個成績其實已經相當不錯了,我們對結果很滿意,而且還有提升空間。

當然,在一些情況下差距會更大,比如 50% 或以上。尤其是在 SHA-1 雜湊這種任務裡,PVM 的執行就比較慢。這可能是因為原生環境下編譯器能用 SIMD 指令集或者其他優化手段,而 PVM 暫時做不到。

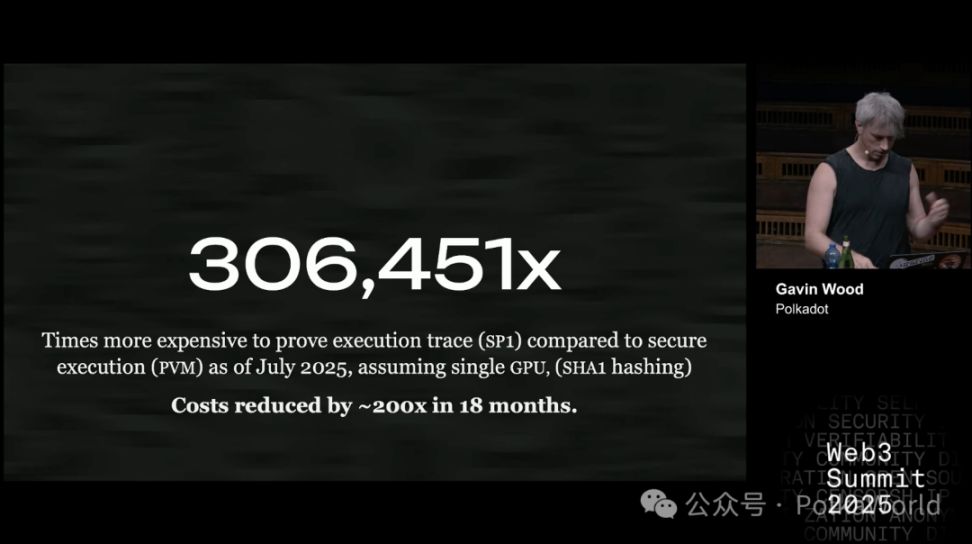

接下來我們看另一個關鍵數字:這是在用目前我們能找到的最好的證明器 Succinct SP1 時,生成執行證明的成本 —— 也就是相比直接在 PVM 上運行,多出來的額外開銷。注意,這裡對比的對象是 PVM,而不是原生環境。PVM 本身已經比原生慢了大約 34%。

目前的測試結果是這樣的:我們使用了最新版本的軟體,並且假設只用一塊 GPU(因為公開的程式碼庫只能支援單 GPU)。如果是閉源的商業版本,可能能擴展到 GPU 集群,但在開源環境下,就只能這樣。測試的內容和之前一樣,依舊是 SHA-1 雜湊,保證對比一致。

那麼變化在哪裡呢?

在 18 個月前,我們做過類似實驗,當時的數據大得多,大概在 6000 萬到 6400 萬的量級。現在的成本明顯降了很多。

原因大概有兩個:

- 一方面,GPU 租賃價格變便宜了;

- 另一方面,軟體本身有了巨大的優化,可能提升了一個數量級甚至更多。

需要補充的是,18 個月前我們用的證明器不是 SP1,而是 RISC-0。但無論如何,結果都說明一點:前沿技術正在快速進步,而且進步的幅度相當可觀。

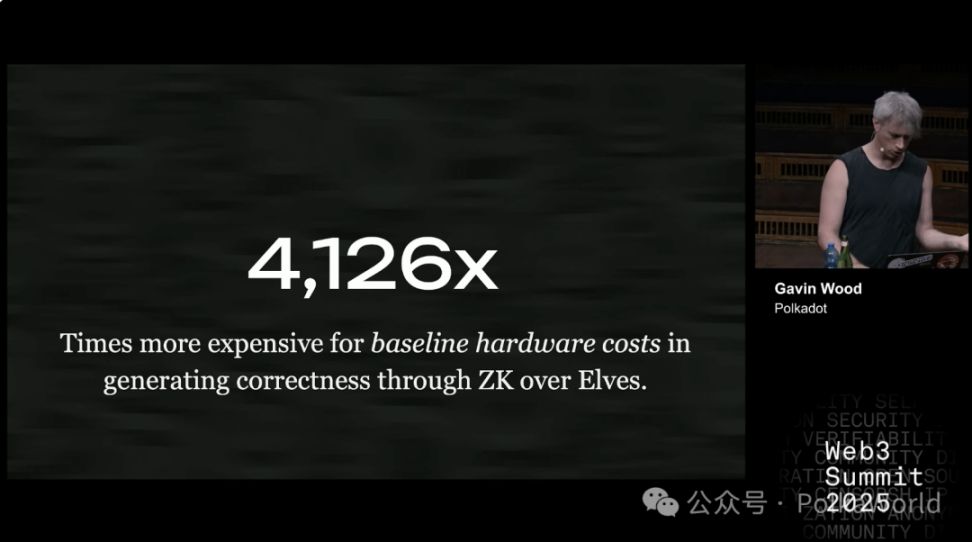

截至 2025 年 7 月,用 SP1(Succinct 的證明器)去生成一段執行軌跡(execution trace)的證明,比直接在 PVM 裡安全執行同樣的計算,要 貴 306,451 倍。在過去的 18 個月裡,證明成本已經降低了大約 200 倍,但這個數值依然很大。ZK 技術確實在快速進步,但依然遠遠比直接執行要昂貴。

接下來我們來說 Gas 計量。

程式碼跑得快是一回事,但關鍵是你要能信任它。如果有人故意寫了一段「拖慢速度」的程式碼怎麼辦?在共識機制裡,如果系統必須在規定時間內達成一致,而這段程式碼卻被惡意設計成慢吞吞的,那整個系統就可能被卡住甚至癱瘓。

在 Polkadot 上,這個問題沒那麼突出,因為我們有平行鏈插槽拍賣。也就是說,能往系統裡提交程式碼的人身份基本是清楚的,他們花了真金白銀買到插槽,所以大概率不會幹損人不利己的破壞行為。

但如果我們把場景放大到一個更開放、更通用的環境,那問題就嚴重了。

解決辦法是什麼呢?

就是要能提前大致估算一段程式碼的執行時間上限——也就是最壞情況下會跑多久。然後確保無論如何,它的運行時間絕不會比這個最壞情況更慢。否則,如果有人能把程式碼搞得比我們預估的還慢 10 倍,那就是大麻煩。

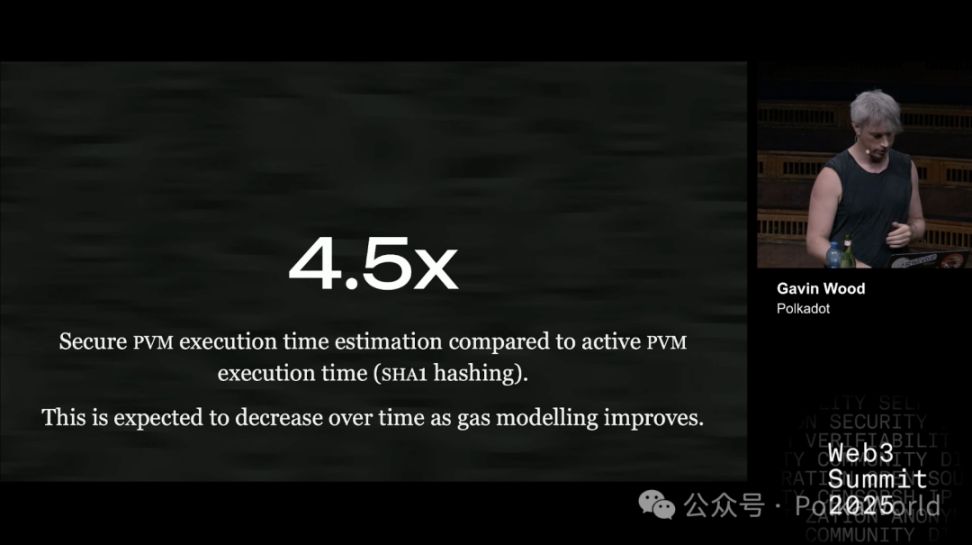

那麼我們的最壞情況估算現在做到什麼程度?

以 SHA-1 雜湊為例,目前的結果是:為了保證安全,我們得假設它可能會比正常情況慢 4.5 倍。也就是說,假如一段程式碼正常只需要 1 秒,我們在最壞情況估算裡要把它當成 4.5 秒。這樣才能確保再惡意的攻擊者也沒法把它拖得更慢。

這種「多算幾倍保險」的方法,正是我們在有時間約束的共識機制下保證安全所必須的。

未來,這個倍數應該還能下降,也就是估算會變得更精準、更高效。現在 4.5 倍是我們花了一兩週努力後得到的最好結果。樂觀來看,也許未來能降到 3 倍左右,但不會再低很多了。

33 次複算 vs 數學鐵證:兩種安全模式的真實代價

在 Polkadot 和 JAM 裡,我們用了一種叫 elves 的協議來保證計算的安全。它的作用就是讓我們能夠確定:某一段計算,確實是被正確執行了。

從本質上看,elves 和零知識證明(ZK)有點像:

- ZK 用的是數學證明,直接給你一個「鐵證」;

- 而 elves 更像是一個加密經濟學的遊戲:參與者用簽名和一些規則來證明結果是對的,前提是假設「壞人不超過三分之一」。

在運行 elves 的時候,計算會被重複執行。參與者會隨機決定自己是否去做這次「複算」。

結果是:在這個模式下,工作平均會被重做大約 33 次。所以它的成本差不多是正常執行的 33 倍。

這樣一來,我們就能算出 ZK 和 elves 的成本差距。答案是:ZK 比 elves 大約貴 4000 倍。換句話說,用零知識證明來驗證正確性,成本要比用 elves 這個加密經濟學系統貴得多。你可以把它想像成是不同 Rollup 方案的成本對比。

PolkaWorld 註:可以想像 elves 就像班級裡有 33 個同學都抄一遍作業,最後對答案,確認沒有問題; ZK 則像請一個數學博士給你寫一份「絕對不會錯的證明」,但是博士寫這份證明可能要幾天。

4000 倍這個差距非常大,要想讓 ZK 在實際應用中變得划算,它的成本必須大幅下降。當然,我們也還可以繼續優化 elves,讓它變得更高效。

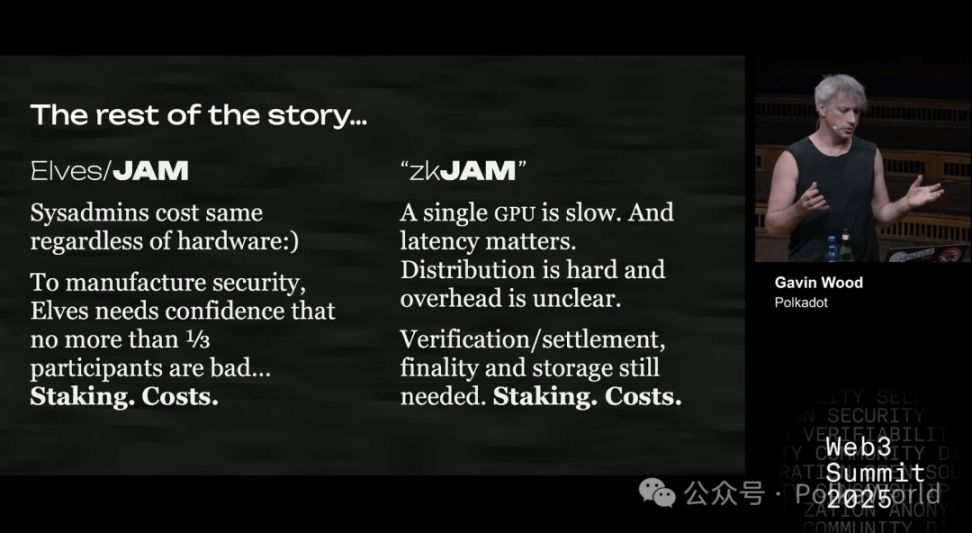

不過,成本問題不僅僅是硬體。還有幾個關鍵點:

- 運維成本(sysadmin):無論你跑什麼硬體,運維人員的工資差不多一樣。而且在很多情況下,運維成本甚至比硬體更貴。

- 質押成本:為了保證壞人不超過三分之一,系統需要一個過濾機制。在 Polkadot 裡,這就是通過「質押 + 懲罰機制」來實現的。也就是說,參與者必須抵押一部分資金(風險資本),這樣才能把大概率的「好驗證人」和可能的「壞驗證人」區分開。

問題是:質押本身也很貴,這又是一筆額外的成本(我稍後會展開講)。

相比之下,ZK 本身沒有質押的負擔。ZK 的邏輯很簡單:要麼證明正確,要麼錯誤,一眼就能看出來。

但問題是,ZK 生成證明太慢了。如果用單塊 GPU 來跑,可能需要幾個小時;而在 PVM(或者普通 CPU)上直接執行同樣的計算,只需要幾毫秒到幾秒鐘。差距非常明顯。

不過,已經有人展示過,可以通過 GPU 集群並行化來縮短延遲。如果有足夠多的 GPU 互相連接,就能把延遲降下來。但問題在於:

並行化的效率係數不透明:也就是說,成本會增加多少,目前並不清楚。做過實驗的人沒有公開這部分數據,他們可能也不想公開。所以我們要麼自己偷偷設計實驗去測量,要麼自己開發程式碼實現,或者看看有沒有未被發現的相關研究。

除此之外,還有驗證和結算的問題。

比如在以太坊 L1 上進行驗證,目前的成本甚至比生成證明還貴。我們估算過,生成一個證明大約花 1 美元到 1.20 美元,但在以太坊 L1 上驗證卻要 1.25 美元。當然,如果有自己的鏈,驗證成本可能會便宜很多,但你依然需要:

- 驗證(verification)

- 結算(settlement)

- 最終性(finality)

- 儲存(storage)

這些環節 ZK 並不能消除。所以最終,你依然需要確保惡意參與者不超過三分之一,也就是說還是要回到質押機制,就像以太坊 L1、Polkadot 以及大多數鏈一樣。

一個 ZK-JAM 節點要花多少錢?答案比你想的貴 10 倍!

好,現在我們換個角度思考:假設有一個 ZK-JAM 的擔保節點(guarantor node),它的運行成本大概是多少?

先簡單解釋一下:在 JAM 裡,有一類角色叫擔保人(guarantors),他們就像系統的「門衛」。所有交易或任務先交給他們處理,他們會先做運算、把結果打包,再交給其他驗證人。驗證人可能會複查他們的結果,但也可能不查。

現在我們假設一個場景:

- 去掉複查環節(不再要求別人重複檢查擔保人的工作);

- 降低質押要求(因為不需要完全依賴擔保人的信用);

- 但強制擔保人運行 GPU 集群,用 ZK 生成證明。

那麼,這樣做的成本是多少呢?

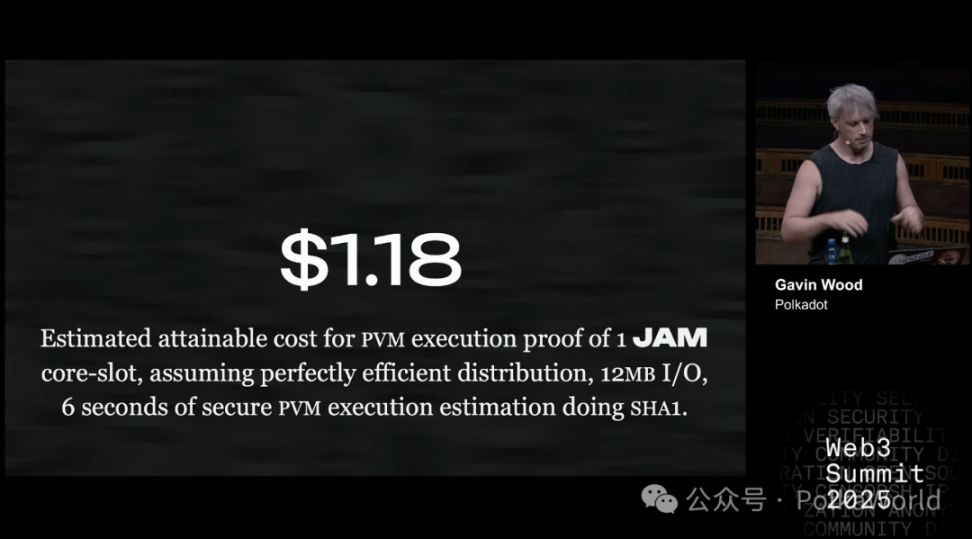

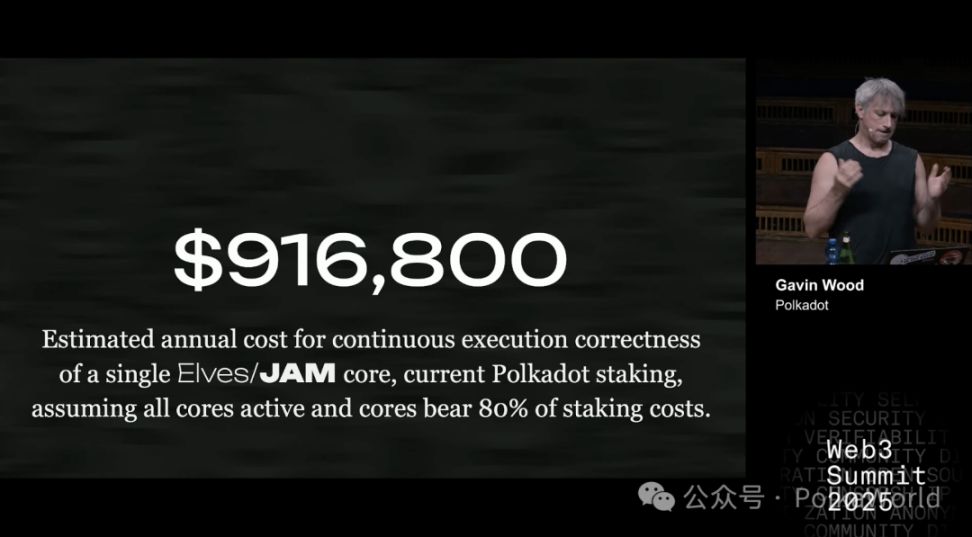

根據估算:生成一個 ZK 證明的成本大約是 1.18 美元(以 SHA-1 為例,相當於 6 秒的計算量、12MB 的 I/O)。這大概等於一個 JAM core 在一個 slot 內能完成的工作。JAM 總共有 341 個 core,而這是單個 core 的成本。

當然,這只是一個粗略估算。不同的任務成本會有所浮動:如果是別的計算,可能比 1.18 美元貴,也可能便宜,但大概就是這個量級。

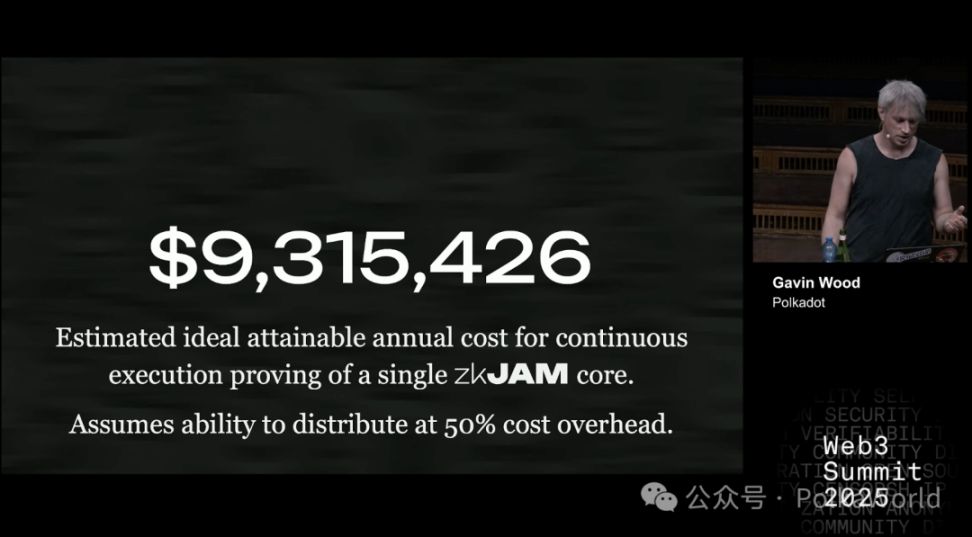

如果我們把它年化來看:一個 core 一年的成本大約 950 萬美元。

這裡假設 GPU 集群的並行化會帶來 50% 的額外開銷,主要是為了降低延遲。不過,這個 50% 只是一個猜測,現實中可能只有 5%,也可能高達 200%。可以確定的是——肯定會有額外開銷,而且可能不小。

那麼,這跟 Polkadot 目前的質押機制相比呢?

在現行機制下,如果要提供相當於 elves(或大約 80% 的 elves 安全性)安全性的保障,每個 core 的成本大約不到 100 萬美元。

這裡說的 80% 是因為:即使換用 ZK,你還是需要一定的質押,來保證其他關鍵部分的安全,比如:

- 主鏈正常運行

- 結算

- 最終性

- 儲存

這些都很重要,但計算正確性才是最核心的,而它大約佔質押成本的 80%。

假設我們運行 341 個 core,並保持當前 Polkadot 的質押經濟模型,成本就是這樣。如果 core 數量減少,單個 core 的成本反而會上升,因為質押的「總盤子」不變,但要分攤的人變少了。

所以總結一下:目前 ZK 的成本大概是 elves 的 10 倍左右。

當然,如果我們能把安全成本降下來(我認為這是有可能的),比如從 916 萬美元降到 270 萬,甚至結合我們正在研發的新機制,進一步降到 144 萬。那時,ZK 和 elves 的成本差距就會縮小。但要注意,144 萬已經是一個相對樂觀的估計值。

那麼,最終的結論是什麼呢?

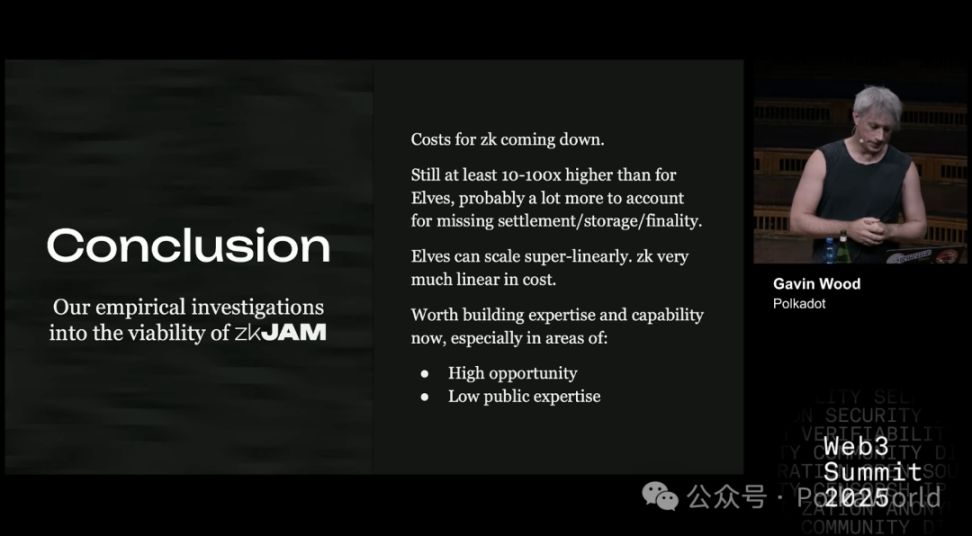

ZK 的成本確實在逐漸降低,但即使如此,它現在仍然比 elves 貴大約 10 到 100 倍。而且,還有一些額外的不確定成本,比如結算、儲存和最終性——這些 JAM 已經內建支援,或者 elves 可以順帶利用,而 ZK 並不能。

另外,elves 有一個優勢:它能超線性擴展。意思是說,可以把多個 JAM 網路連接起來,讓它們共享同一套驗證人(validator set),這樣整體效率會更高。而 ZK 沒這個能力,它只能線性增長——如果要為另一個 core 生成證明,就必須重新花一次同樣的成本,無法合併或複用。

ZK 在 JAM 中的短期、中期、長期演進路徑

所以,從戰略角度來說,該走哪條路,還要看具體情況。

我認為一個合理的策略是:

- 降低證明成本:至少還要再下降 1–2 個數量級才行。按以往的經驗,這可能需要 18 個月到 5 年。

- 需要有開源工具:能在 GPU 集群上高效分布式生成證明。目前並沒有成熟的工具,或者說還不是最快最好的。如果沒有這樣的工具,我們現在的成本估算也站不住腳。

- Core 的價格問題:如果 core 的市場價格已經落在一個讓 elves 模式合理的區間,那麼 ZK 的優勢就不復存在。

- 安全性選擇:市場需要能區分兩種安全性:ZK 提供的是「完美安全」,而 elves 提供的是「在經濟約束下的安全」。問題是,市場是否真的在乎用哪一種,還不確定。

- 去掉高額質押依賴:我們必須能在不依賴大規模質押的情況下,完成 JAM / elves 所負責的其他任務,比如儲存、結算、最終性。如果還得像現在一樣依靠大量質押,那就沒有任何優勢,只會讓 ZK 方案更貴。

基於這些,我建議的 ZK 戰略是:

- 先從容易嘗試的方向入手:比如開發一個 ZK-JAM 服務框架,但依舊利用現有 JAM 的加密經濟學機制(elves)來提供安全性。

- 利用 JAM 的優勢:一個 JAM core 擁有很強的計算能力(CPU)和不錯的 I/O(12MB),而且 PVM 的執行效率也很高。這意味著我們完全可以在 JAM core 裡直接做大量 ZK 驗證,不必走外部那種昂貴又複雜的證明流程。

- 優化證明環節:傳統的 ZK 證明過程通常分好幾個階段,最後還有一步「證明壓縮」,讓證明變小、方便驗證。但在 JAM core 內,因為算力足夠強,可能根本不需要這一步,能省下成本。

- 優先攻克儲存證明:因為 JAM core 的計算能力很強,但 I/O 相對不足,而儲存證明正好能彌補這個弱點,讓系統可以快速處理大量交易。

- 其他簡單的任務:比如簽名驗證,本來就很容易完成,不是瓶頸。

換句話說,真正的難點在於保證交易所依賴的數據是正確的。這才是我們要重點解決的問題。

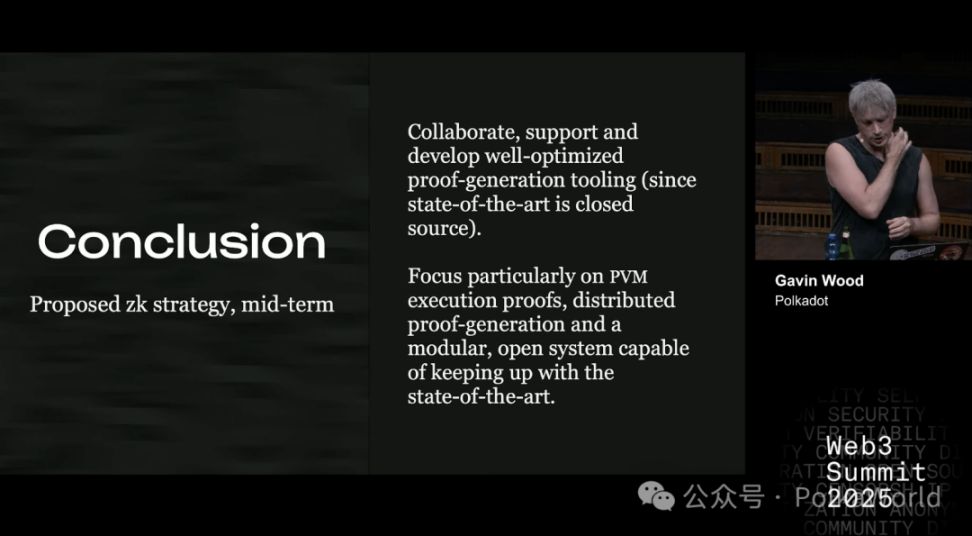

從中期來看,比較合理的做法是:

我們已經有了一個全新的 Kusama 願景 —— 打造一個支援 ZK 的網路。那麼,利用這筆預算和其他團隊合作,重點投入到高效、可分布式的證明生成工具上,是非常合適的。

- 如果現在沒有團隊在做這件事,那就直接啟動一個新項目;

- 如果已經有團隊在做,或者願意轉向來做,那就和他們合作,支持他們把事情做好。

尤其需要關注的是 PVM 執行證明,因為這是未來讓 ZK-JAM 與普通 JAM 保持相容的關鍵環節,而且分布式的證明生成也是必不可少的。

目標是讓系統保持模組化和開放性,這樣才能跟上最前沿的研究。只有不斷跟上技術進步,我們才可能把證明的成本再降低幾個數量級,讓它真正具備商業可行性。

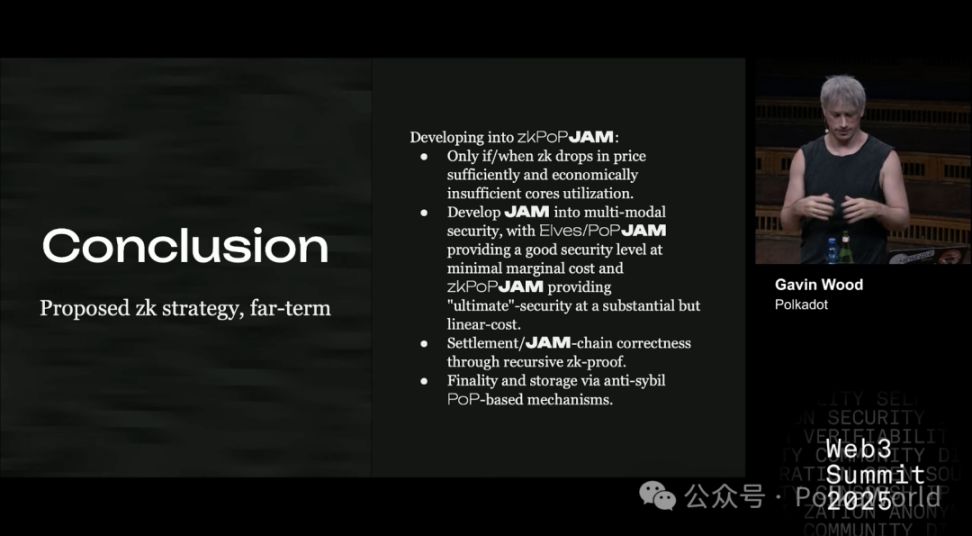

從長期來看,如果我們真的想讓 ZK 成為核心方案,就必須找到一種能替代質押(staking)的方式。因為只要質押還在,成本就會非常高。

那麼,如何實現一個完全基於 ZK 的 JAM 呢?

首先,這只有在 ZK 的成本足夠降低,並且確定 core 的利用率在現有模式下沒有經濟可行性 時才值得做。現在還不能確定,所以這是一個有條件的設想。

一旦條件滿足,我們就可以把 JAM 演化為一種多模式安全模型:

- 一方面,提供便宜但有限的安全性(類似 elves,成本低);

- 另一方面,提供昂貴但更強的完美安全性(依賴 ZK,線性增加成本)。

關鍵問題在於:我們必須找到一種不依賴質押的方式來實現最終性(finality)和儲存(storage)。

一個可能的方向是人格證明(Proof of Personhood)。如果能把這種機制整合到核心協議裡,就能大幅提升效率和資金利用率。

不過,要實現這一點,就必須有非常強大的反女巫攻擊機制(anti-sybil mechanism)。目前大多數方案都不夠強,要麼依賴某個權威機構,要麼是由某個組織收集用戶數據來決定誰是真人、誰不是。這種方式顯然存在中心化問題,只有極少數方案接近可行。

免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。

您也可能喜歡

Dogecoin(DOGE)在流動性掃蕩後形成下降楔形,目標接近$0.192

以太坊巨鯨增持13.8億美元,ETH價格能否在旗形突破前守住?

Bitget Wallet 推出邀請賺幣功能 Refer2Earn,打造長期激勵機制

近日,全球領先的 Web3 錢包 Bitget Wallet 在其賺幣中心新增邀請賺幣功能 Refer2Earn,這是業內首個針對 Web3 錢包用戶的長期激勵機制。