11月11日,一份名為「UNIfication」的治理提案震撼整個加密世界,Uniswap首次為代幣賦予真實現金流與通縮預期,UNI代幣應聲暴漲超50%,整個DeFi板塊隨之沸騰。

Uniswap Labs與Uniswap Foundation共同發布的「UNIfication」治理提案,計劃啟用協議費用機制並實施代幣銷毀。

這一舉措被市場解讀為UNI代幣從純粹的治理代幣轉向具有現金流支撐的生產性資產的關鍵轉折,也為整個DeFi行業樹立了價值捕獲的新標準。

一、破局時刻:UNIfication提案的核心突破

在DeFi世界歷經數年關於「費用開關」的爭論後,Uniswap終於提出了一個全面、系統的價值捕獲方案,徹底改變UNI代幣的基本屬性。

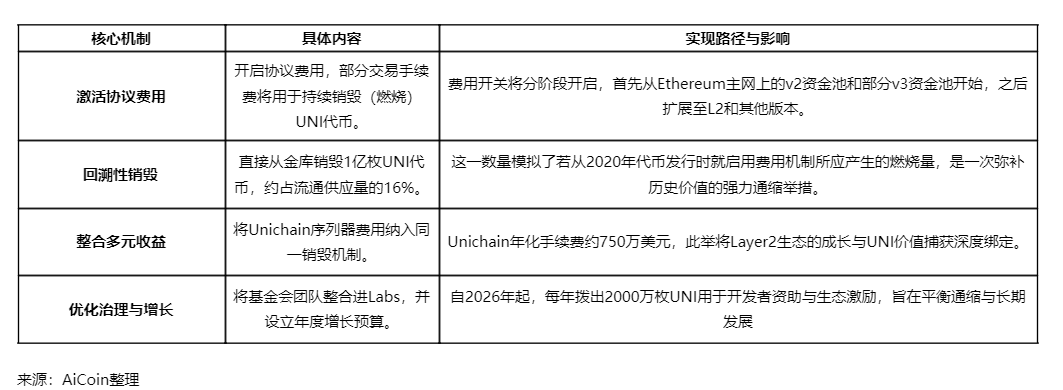

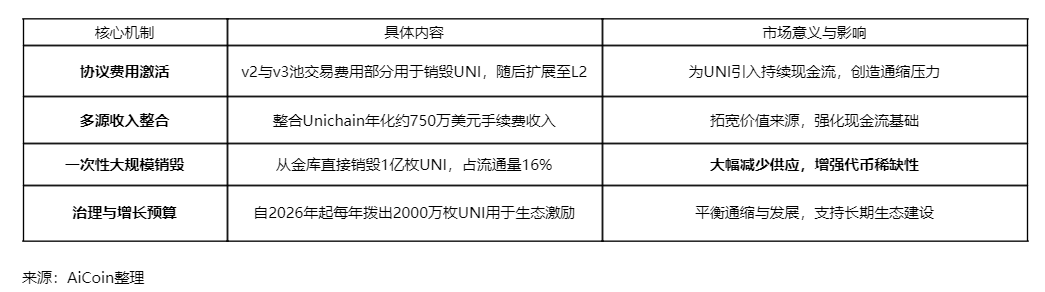

● 「UNIfication」提案通過多管齊下的方式,為UNI引入了真實現金流與通縮預期。該提案的核心在於啟動協議級費用分配,將部分交易費用導向UNI燃燒池,持續減少代幣流通量。

● 這一機制將率先在v2與v3池實施,隨後擴展至L2與未來版本,為UNI構建完整的價值支撐體系。回溯性銷毀1億枚UNI(約佔流通供應的16%)則是一次性向市場展示決心的重大舉措,這一數字模擬了若從2020年起啟用費用機制應產生的燃燒量。

除了上述核心措施,提案還引入了兩項頗具巧妙的機制來增強協議的收入能力:

● 協議費用折扣拍賣:用戶可以通過競拍獲得「免協議費交易」的權限。此機制不僅為銷毀池帶來了新的資金流入,還能幫助協議內部化MEV收益,從而提升流動性提供者的回報。

● 聚合器鉤子:在Uniswap v4中,協議將升級為鏈上聚合器,能夠從外部流動性源收取費用並執行代幣燃燒邏輯,這進一步擴大了協議收入的潛在範圍。

二、機制解析:四維一體價值重塑

UNIfication提案通過四個關鍵機制的設計,構建了一個完整的代幣經濟系統,為UNI乃至整個DeFi板塊帶來了根本性的價值重塑。

下表詳細解析了提案中的核心措施與預期影響:

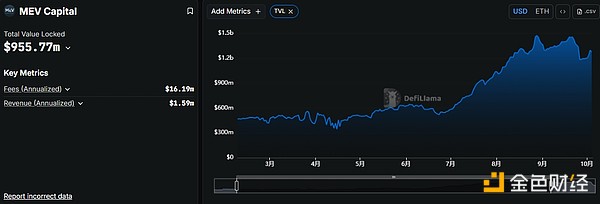

● Uniswap每年可將約4.6億美元手續費用於回購銷毀UNI,年化通縮率約為5%。這一數據指向UNI正成為DeFi藍籌中首個「可估值型代幣」的代表,估值指標約為市盈率21倍、市銷率3.5倍。

三、市場反應:板塊共振與價值發現

UNIfication提案發布後,市場反應迅速而強烈。

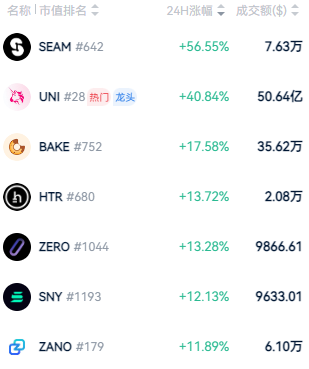

● UNI代幣24小時內暴漲超50%,突破10美元,市值突破60億美元,重新躋身加密資產前30名。這一市場表現遠超普通利好事件,反映出投資者對UNI價值重估的高度認可。

● 更重要的是,UNI的強勢表現帶動了整個DeFi板塊的共振。去中心化交易所賽道及具有類似價值捕獲潛力的DeFi代幣普遍獲得資金關注,顯示出市場對DeFi項目「現金流+通縮」模型的高度認同。

這種板塊聯動的市場表現,意味著DeFi可能正從單純的「治理代幣」時代邁入「現金流代幣」時代。

四、DeFi新紀元:從基礎設施到經濟體

Uniswap的這一轉變,標誌著DeFi協議開始從「公共基礎設施」向「可持續的經濟體」演進,其意義遠超越單個項目的升級。這一轉變恰好與2025年DeFi發展的整體趨勢相契合。

● DeFi基礎設施已趨於成熟,監管框架逐漸明朗,為協議進行此類根本性經濟模型變革創造了條件。

● Uniswap創始人Hayden Adams指出:「過去幾年,我們經歷了嚴苛的監管週期並付出巨大代價,如今環境開始改善。UNIfication標誌著Uniswap進入新的階段,將代幣、協議與社區重新對齊。」

● 從更廣泛的行業視角看,權力正從中心化交易所轉向透明、以程式碼為驅動的平台。當下一次市場流動性湧入時,去中心化實體預計將捕獲大部分價值。

五、挑戰與機遇並存

儘管UNIfication提案為Uniswap和整個DeFi板塊帶來了巨大的積極變化,但未來依然充滿挑戰。該提案仍需通過Uniswap DAO的社區治理投票才能實施,這一過程存在不確定性。

● 即便提案順利通過,如何平衡通縮機制與生態發展資金也是一大挑戰。提案中計劃自2026年起每年撥出2000萬枚UNI用於開發者資助與生態激勵,這部分代幣將一定程度上抵消銷毀帶來的通縮效果。

● 從市場競爭角度看,Uniswap作為累計交易量超過4萬億美元的DEX龍頭,其舉措無疑將為整個DeFi行業設立新標準。其他主流DeFi項目很可能效仿,推出類似的代幣經濟模型,推動整個行業向更可持續的方向發展。

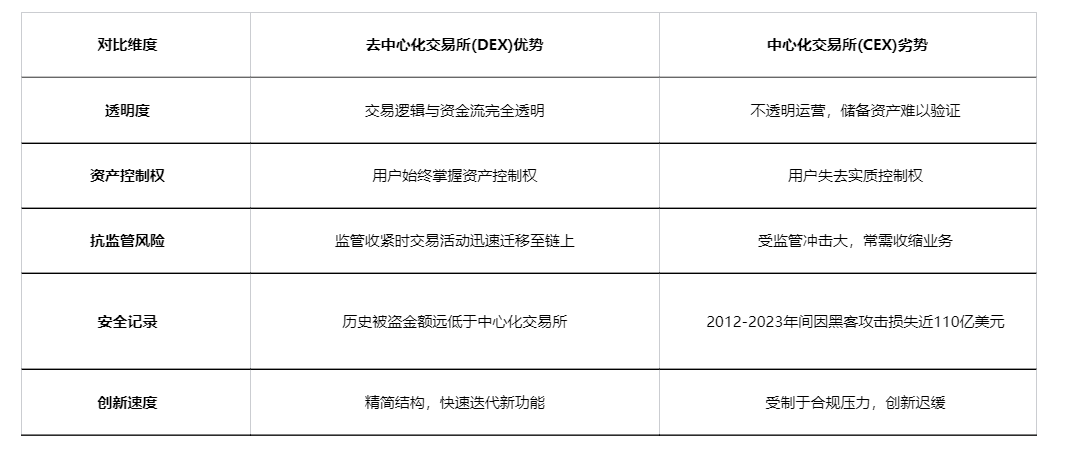

下表對比了DeFi與CeFi的結構性優勢,展示了去中心化交易的未來前景:

隨著「UNIfication」提案的推出,DeFi正從依賴通脹激勵的農耕時代邁入依靠現金流的價值時代。UNI的價格飆升不僅僅是市場對單一事件的反應,更是對DeFi根本價值模型進化的認可。

當Uniswap創始人Hayden Adams說「UNIfication標誌著Uniswap進入新階段」,他指向的是一個更宏大的未來——DeFi不再只是傳統金融的模仿者,而是能夠自我維持、持續進化的新一代金融生態。