Layer1黃昏? Appchain如何讓頭部應用「吃掉」公鏈價值

「胖應用」崛起,Appchain會顛覆「胖協議」時代的估值邏輯嗎?

原文標題:《IOSG Weekly Brief|叛離與獨立:重新審視應用鏈論點 #288》

原文作者:Jiawei,IOSG Ventures

三年前,我們寫過一篇 Appchain.遷移到 Cosmos 鏈上,將其 v4 版本作為基於 Cosmos SDK 和 Tendermint 共識的獨立區塊鏈推出。

在 2022 年,Appchain 可能是相對邊緣的技術選項。步入 2025 年,隨著越來越多 Appchain,特別是 Unichain 和 HyperEVM 的推出,市場的競爭格局正在悄然變化,並且形成了圍繞 Appchain 所展開的趨勢。本文將從此出發,討論我們的 Appchain Thesis。

Uniswap 和 Hyperliquid 的選擇

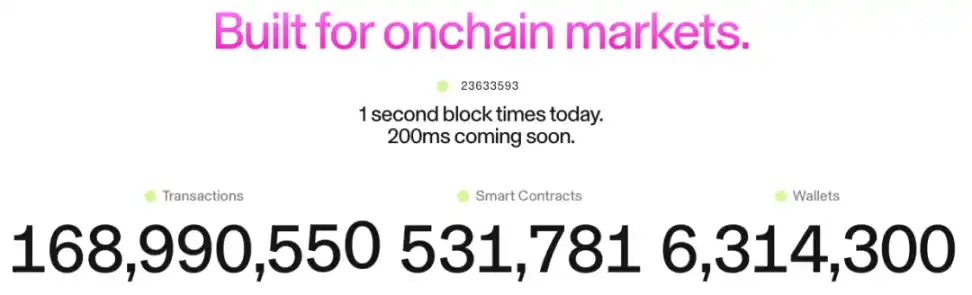

Source: Unichain

Unichain 在今天 2 月正式推出,已經有超過 100 個應用程式和基礎設施供應商在 Unichain 上建置。目前 TVL 約 10 億美金,排在眾多 L2 的前五名。未來也將推出 200ms 區塊時間的 Flashblocks 和 Unichain 驗證網路。

Source: DeFiLlama

而作為 perp 的 Hyperliquid 顯然從 day 1 就有 Appchain 和深度客製化的需求。在核心產品之外,Hyperliquid 也推出了 HyperEVM,與 HyperCore 一樣,由 HyperBFT 共識機制保護。

換句話說,在其本身強大的 perp 產品之外,Hyperliquid 也正在探索建構生態的可能性。目前 HyperEVM 生態已經有超過 20 億美金的 TVL,生態計畫開始出現。

從 Unichain 和 HyperEVM 的發展,我們可以直觀地看到兩點:

L1/L2 競爭格局開始分化。 Unichain 和 HyperEVM 生態 TVL 加起來超過 30 億美元。這些資產在過去本應沉澱在以太坊、Arbitrum 等通用型 L1/L2 上。頂級應用自立入口網站直接導致了這些平台的 TVL、交易量、交易費用和 MEV 等核心價值來源的流失。

過去,L1/L2 與 Uniswap、Hyperliquid 這類應用是共生關係,應用為平台帶來活躍度和用戶,平台為應用提供安全和基礎設施。現在,Unichain 和 HyperEVM 自己也成為了平台層,與其他 L1/L2 形成了直接的競爭關係。它們不僅爭奪用戶和流動性,也開始爭奪開發者,邀請其他項目在自己的鏈上構建,這從很大程度上改變了競爭格局。

Unichain 和 HyperEVM 的擴張路徑與現在的 L1/L2 截然不同。後者往往是先建基礎設施,再用激勵吸引開發者。而 Unichain 和 HyperEVM 的模型是「產品優先」——它們首先擁有一個經過市場驗證、擁有龐大用戶基礎和品牌知名度的核心產品,然後圍繞這個產品來建立生態和網路效應。

這種路徑的效率和持續性較高。它們不需要透過高額的開發者激勵「購買」生態,而是透過核心產品的網路效應和技術優勢「吸引」生態。開發者之所以選擇在 HyperEVM 上構建,是因為那裡有高頻交易用戶和真實的需求場景,而不是因為虛無縹緲的激勵承諾。顯然這是一種更有機和可持續的成長模式。

過去三年什麼改變了?

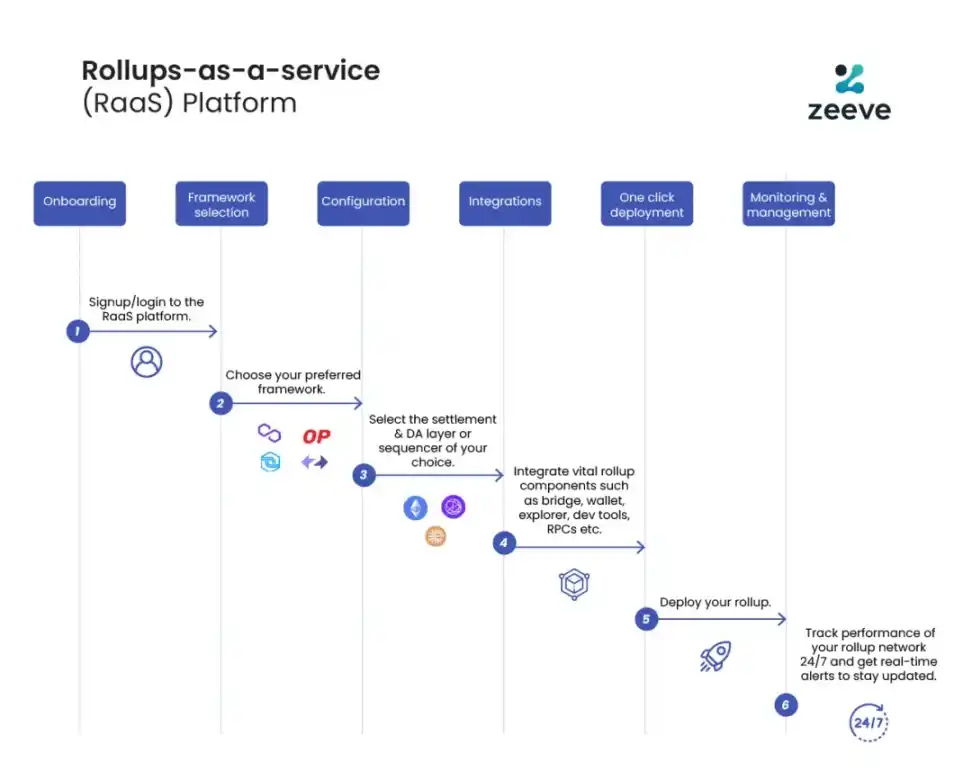

Source: zeeve

首先是技術堆疊的成熟和第三方服務提供者的完善。三年前,建立 Appchain 需要團隊掌握區塊鏈的全端技術,而隨著 OP Stack、Arbitrum Orbit、AltLayer 等 RaaS 服務的發展與成熟,從執行、數據可用性到結算和互操作,開發者可以像選用雲服務一樣,將各個模組化按需組合,極大降低了構建 Appchain 的複雜度和前期資本。營運模式從自建基礎設施轉變為購買服務,為應用層創新提供了靈活性和可行性。

其次是品牌與使用者心智。我們都知道注意力是稀缺資源。使用者往往忠於應用的品牌,而非底層技術設施:使用者使用 Uniswap 是因為其產品體驗,而不是因為它運行在以太坊上。而隨著多鏈錢包的廣泛採用以及 UX 的進一步改善,用戶在使用不同鏈的時候近乎是無感知的——他們的接觸點往往首先是錢包和應用。而當應用程式建構自己的鏈,使用者的資產、身分和使用習慣都沉澱在應用生態內,形成強大的網路效應。

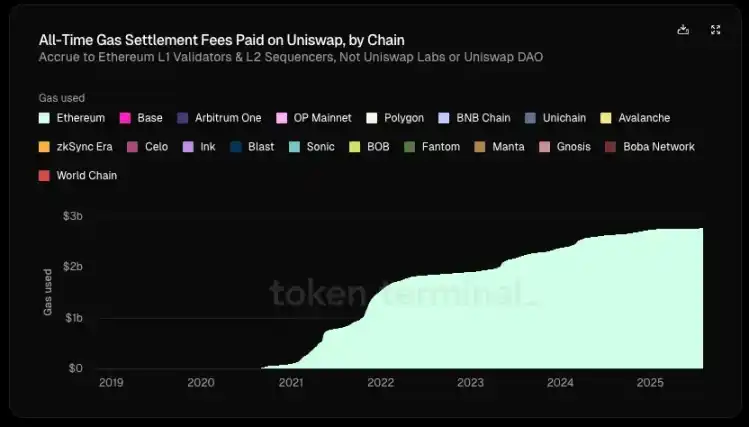

Source: Token Terminal

最重要的是應用對經濟主權的追求在慢慢凸顯。在傳統的 L1/L2 架構中,我們可以看到價值流動呈現明顯的「自頂向下」趨勢:

· 應用層創造價值(Uniswap 的交易、Aave 的借貸)

· 用戶為使用應用程式支付費用(appgas fee)給或其他參與者

· 其中的 gas 費用 100% 流向 L1 驗證者或 L2 排序器

· MEV 被搜索者、構建者和驗證者按不同比例最終瓜分

· MEV 被搜索者、構建者和驗證者按不同比例最終瓜分

在這個鏈中,創造最多價值的應用層反而捕獲最少。

根據 Token Terminal 統計,在 Uniswap 64 億美元的總價值創造中(包括 LP 收益、gas 費等等),協議 / 開發者、股權投資者和代幣持有者所獲得的分配不到 1%。而自推出起,Uniswap 為以太坊創造了 27 億美金的 gas 收入,這大概是以太坊收取的結算費用的 20%。

而如果應用有自己的鏈,會怎麼樣呢?

它們可以將 gas 費收歸己有,用自己的代幣作為 gas token;並且把 MEV 內部化,通過控制排序器來最小化惡意 MEV,將良性 MEV 返還給用戶;或者是定制費用模型,實現更複雜的費用結構等等。

這樣看來,尋求價值的內化成為應用的理想選擇。當應用的議價權夠大,自然會要求更多的經濟利益。因此優質應用對底層鍊是弱依附關係,而底層鏈對優質應用是強依附關係。

小結

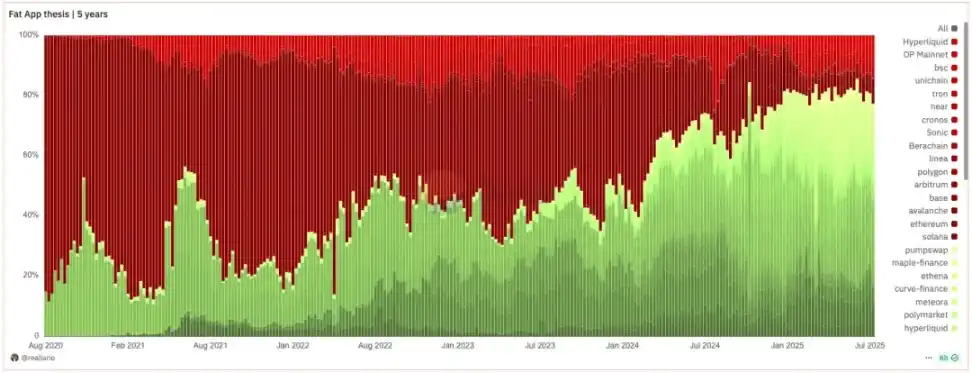

Source: Dune@reallario

上圖 (2020 年)粗略對比 (2020 年) 總體比較了紅色)我們顯然可以看到應用程式捕獲的價值逐漸上升,並在今年達到約 80% 的水平。這可能在某種程度上推翻了 Joel Monegro 著名的關於「胖協議瘦應用」的理論。

我們正在見證「胖協議」理論轉移到「胖應用」理論的典範。回顧過去加密領域對專案的定價邏輯,主要是以「技術攻關」和底層基礎設施的推動為核心的。未來則會逐步轉向以品牌、流量與價值捕獲能力為錨點的定價方法。如果應用程式可以輕鬆地基於模組化服務建立自己的鏈,L1 傳統的「收租」模式就會受到挑戰。就像 SaaS 的興起降低了傳統軟體巨頭的議價能力,模組化基礎設施的成熟也在削弱 L1 的壟斷地位。

未來頭部應用的市值無疑會超過多數 L1,L1 的估值邏輯將從以往的“捕獲生態總價值”轉變為一個穩定、安全的去中心化“基礎設施服務提供商”,其估值邏輯將更接近於產生穩定現金流的公共產品,而非能夠捕獲大部分生態價值的“壟斷性”巨頭。其估價泡沫會在一定程度上被擠壓。 L1 也需要重新思考自身定位。

關於 Appchain,我們的觀點是:由於具備品牌、使用者心智與高度客製化的鏈上能力,Appchain 可以更好地沉澱長期使用者價值。在「胖應用」時代下,這些應用不僅可以捕捉自己創造的直接價值,還能圍繞應用自身構建區塊鏈,進一步將其外化並捕獲基礎設施的價值——它們既是產品,又是平台;既服務終端用戶,又服務其他開發者。除了經濟主權外,頂級的應用還將尋求其他主權:協議升級的決定權、交易排序和審查抵抗和用戶資料的所有權等等。

當然,本文主要在已推出 Appchain 的 Uniswap 和 Hyperliquid 等頂級應用程式的脈絡下探討。 Appchain 的發展仍在早期階段(Uniswap 的 TVL 在以太坊上佔比仍有 71.4%)。而對類似 Aave 等涉及到包裝資產和抵押品、高度依賴一條鏈上的可組合性的協議,也不太適合 Appchain。相對來說,對外在需求只有預言機的 perp 就更適合 Appchain。並且,Appchain 對於中腰部的應用來說並非是最佳選擇,需要具體情況具體分析。這裡就不再展開敘述。

免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。

您也可能喜歡

關於 Bitget 統一帳戶支援部分幣種借貸和保證金功能的公告

【首發上架】World3(WAI)將在 Bitget 上架!參與並瓜分 5,180,000 WAI

關於 Bitget 現貨槓桿取消部分幣種借貸利率與合約資金費率綁定的公告

關於 Bitget 現貨槓桿取消部分幣種借貸利率與合約資金費率綁定的公告