重演 1929:比特幣財庫公司與投資信託的歷史輪回

槓桿、溢價、反身性,百年過去金融本質未變。

作者: Be Water

編譯:深潮 TechFlow

咆哮的 20 年代

在金融市場中,狂熱情緒往往具有強大的既得利益驅動,即使這種狂熱接近瘋狂狀態------正如1929年的情況那樣。對於任何評論或撰寫當前金融市場趨勢的人來說,這無疑是一種警示。然而,在這些問題上,確實存在一些不可忽視的基本規則,忽略這些規則的代價絕非微不足道。而最為受害的往往是那些對所有當前警告嗤之以鼻的人。

------JK 加爾布雷斯(JK Galbraith), 《1929 年平行線》 ,《大西洋月刊》,1987 年 1 月,1987 年大崩盤前

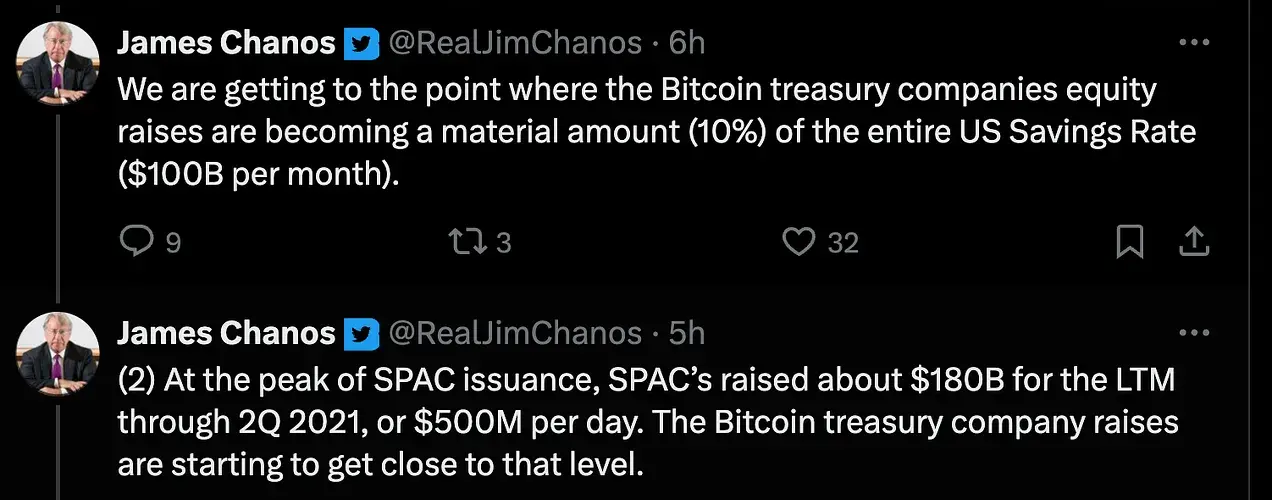

雖然比特幣財庫公司目前只是龐大的金融矩陣中的一個小瑕疵------而且,在 Fartcoin 市值高達15億美元的情況下,仔細研究它們似乎有些荒謬------但它們與 1920 年代投資信託的相似之處,卻揭示了超越其當前規模的反覆出現的投機病態。事實上,它們為普遍存在的反射性泡沫提供了一個通用的藍圖。因此,信託和財庫公司之間共享的機制提供了一個完美的視角,讓我們能夠更廣泛地理解金融歷史以及當前金融矩陣中正在發生的動態。

在 《投機攻擊》第一部分 中,我們探討了邁克爾·塞勒的 MicroStrategy 如何通過顛覆 風險煉金術 ,將華爾街自身的金融工程武器化,以對抗傳統金融體系;現在數百家公司競相複製他的藍圖。

《投機攻擊》第二部分 探討了當今比特幣財庫公司與 1920 年代"投資信託"之間的相似之處。這些信託起初是 英國備受尊敬的投資工具 的變形版本,但被美國金融家通過槓桿放大後逐漸變得腐敗。到1929年年中,信託狂熱達到了頂峰。高盛(Goldman Sachs Trading Corporation)成為當時的"MicroStrategy",而新的信託每天以一個的速度推出,投資者熱情高漲,願意支付其基礎"稀缺"資產價值的兩倍甚至三倍。

然而,像比特幣財庫公司這樣一個充滿未來感的概念,怎麼可能與 1920 年代的金融信託有任何關聯呢?在那個年代,計算機技術尚未普及,更不用說區塊鏈了,證券交易委員會(SEC)甚至都還沒有成立,更不用說開始遏制華爾街那些花里胡哨的濫權行為了。乍一看,1929年的信託和如今的財庫公司之間在結構上的差異似乎既顯而易見又不可避免。

我們認為,這些差異在本質上並不重要。金融史上的每個時代都在其獨特的背景下展現出自己獨特的特徵。過分關注表面區別是人類長期以來對基於歷史教訓而發出的有關新興金融風險和過度行為的合理警告的合理化解釋。市場參與者對待每個事件都仿佛是人類第一次遭遇 金融煉金術 ,無視 《愚昧的大鏡子》(Great Mirror Of Folly) (1720 年)中記載的"對後世的警告" 。然而,這種方法無異於準備打最後一場戰爭,而不是努力掌握持久的戰爭原則並將其應用於當前的戰鬥。

近幾十年來,這種模式在多個領域中表現得尤為明顯,從"私人信貸"到數萬億美元的負收益債券,再到澳大利亞、加拿大、瑞典和英國歷史上曾肆虐(如今似乎正在消退)的房地產泡沫。以這些房地產泡沫為例,市場參與者例舉出,缺乏複雜的美式衍生品(如CDO、NINJA貸款)、猖獗的欺詐行為、無追索權貸款以及在2008年金融危機期間的銀行倒閉,以此來打消人們的擔憂。就像對香檳要求必須來自法國特定山坡的純粹主義者一樣,如今許多人認為只有具備《大空頭》(The Big Short)所流行的次貸危機典型特徵------包括在拉斯維加斯吃壽司的CDO立方經理------房地產泡沫才算真正存在。

電影《大空頭》(The Big Short)片段節選

其結果是一種歷史的字面主義:結構差異被視為安全的證據,而事實上,這些差異往往被誇大、誤導,或根本不相關。例如,在實踐中,上述每個國家都只是發展了各自獨特的機制,發揮著類似煉金術的功能。

比特幣財庫公司的支持者也提出了類似的論點,他們認為,將比特幣財庫公司與 1920 年代的投資信託進行比較存在根本性缺陷:這些信託建立在不透明的金字塔結構、隱藏的槓桿和不受監管的市場收費之上,而比特幣財庫公司是透明的單一實體公司,沒有管理費層,且受現代美國證券交易委員會(SEC)信息披露規則的約束,並持有目前最理想的市場價值資產。簡而言之,他們認為,任何表面上的相似之處都掩蓋了結構、代理關係和信息流方面的深刻差異。

雖然我們認同其中一些觀點------即便不是全部------但我們仍然得出了不同的結論。引人注目的事實並非比特幣財庫公司與 1920 年代的信託之間存在如此大的差異,而是相同的基本面動態反覆出現------這使得它們之間更深層次的相似之處令人無法忽視。兩者都具有巨大的資產淨值溢價、"增值魔力"以及反射性反饋循環,在這種循環中,購買會推高基礎資產價格,從而提升其自身價值和借貸能力。這兩個時代的投資者都擁抱"睿智的"的長期槓桿,以及通過金融煉金術輕鬆賺錢的誘人承諾,以利用"稳赚不赔"的賭注獲利。

這些模式不僅僅代表著歷史的相似之處,它們揭示了人性和金融反身性的永恆不變,而這些正是信貸泡沫的根源,超越了時代和資產的限制。因此,這些早期信託的命運提供了一個客觀的視角,讓我們不僅能夠審視新興的比特幣財庫公司現象,還能洞察定義數百年來泡沫形成的金融煉金術的反覆出現。

Twitter/X: @bewaterltd

並非投資建議。僅供教育/信息參考之用。請參閱免責聲明。

"投資信託如蝗蟲般繁殖"

比特幣財庫公司的爆炸式增長與 1920 年代的投資信託如出一轍,這兩場淘金熱都源於一場完美的貪婪風暴:投資者對稀缺資產的強烈需求催生了資產淨值溢價,而發起人則爭相將其變現。如果高盛在 1920 年代都能從其信託中攫取巨額利潤,為什麼其他公司做不到呢?如果 MicroStrategy 能夠將其資產淨值溢價變現,為什麼其他公司不應該效仿呢?

加爾布雷斯(JK Galbraith)記錄了 1920 年代信託的爆炸式增長:

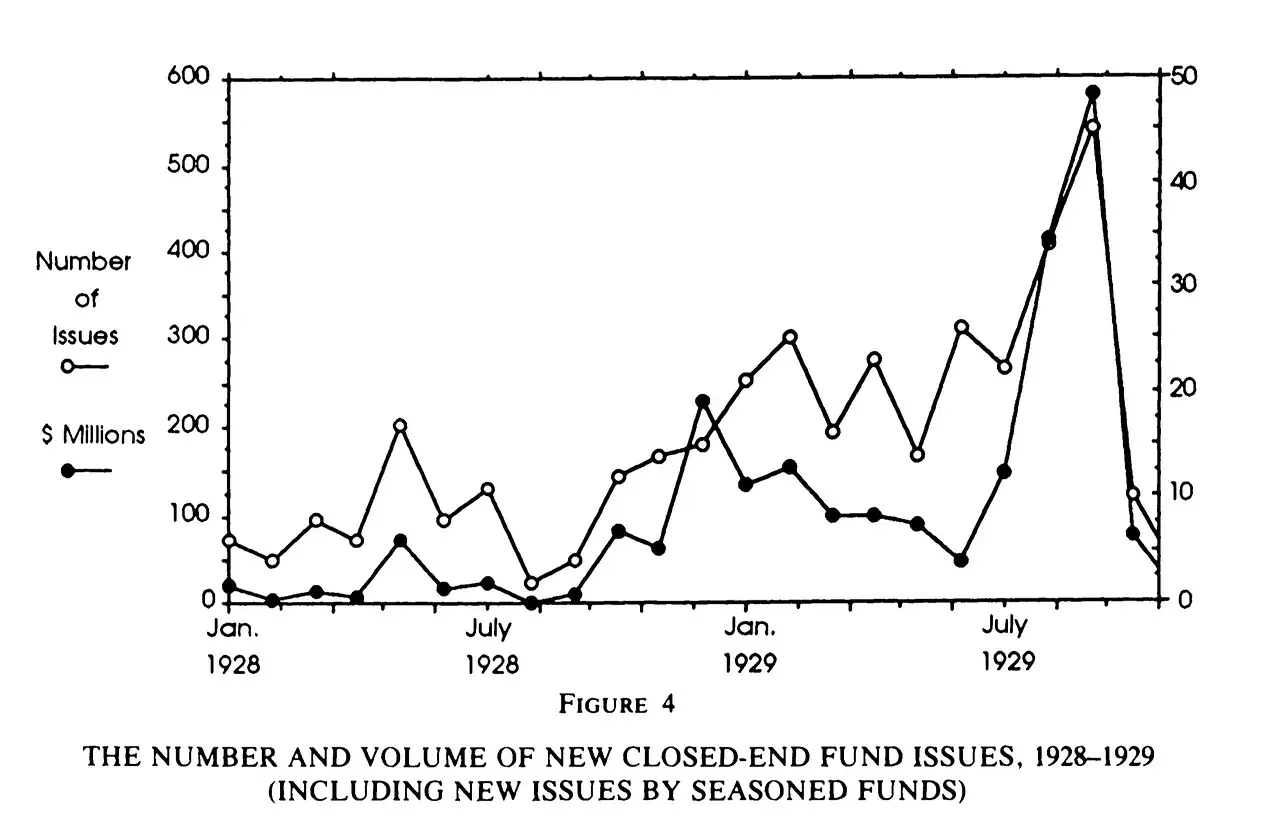

1928 年,估計有 186 家投資信託成立。到 1929 年初,這些投資信託的成立速度大約是每個工作日一家,全年共有 265 家投資信託成立。

籌集的資金規模同樣引人注目,占 1920 年代所有發行基金的 70%。僅 1929 年 8 月和 9 月,新信託發行就達 10億美元------按今天的購買力平價計算,相當於 200 億美元,或占當今經濟總量的1300億美元:

1927 年,這些信託向公眾出售了價值約 4 億美元的證券。1929年,它們出售的證券價值估計達 30 億美元。這至少占當年所有新發行資本的三分之一。

到 1929 年秋,投資信託的總資產估計已超過 80 億美元,自 1927 年初以來增長了約11倍。

資料來源:DeLong/Shleifer

弗雷德里克·劉易斯·艾倫(Frederick Lewis Allen)的記述證實了加爾布雷斯(JK Galbraith)的說法;在 《昔日歲月:1920 年代的非正式歷史》 一書中,艾倫(Frederick Lewis Allen)生動地描述了"投資信託如何像蝗蟲一樣成倍增加":

據說現在有近五百家這樣的信託公司,總實繳資本約三十億美元,持有股票約二十億美元------其中許多股票是以目前的高價購入的。這些信託公司中既有管理誠實、精明的公司,也有由無知或貪婪的發起人創辦的瘋狂投機企業。

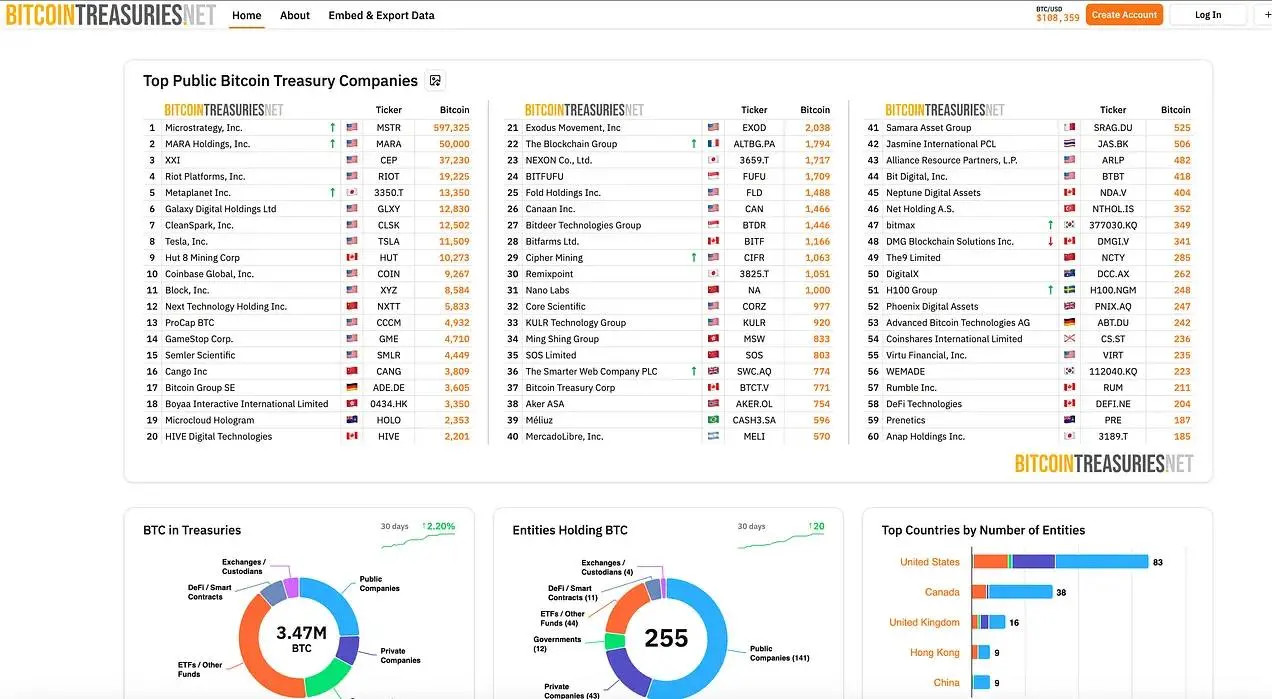

比特幣財庫公司的寒武紀大爆發

如今,比特幣財庫公司呈現出驚人的相似模式;隨著全球各地的公司競相複製 MicroStrategy 的成功,每週都有新的實體公司推出。比特幣財庫公司的"寒武紀大爆發"可以通過網頁數據面板實時追蹤:

資料來源:BitcoinTreasuries.net

詐騙黃金時代

創新的開端很快演變為剝削。加爾布雷斯(JK Galbraith)和艾倫(Frederick Lewis Allen)強調,這並非個別不良行為者的時代,而是一個由價格飆升和倫理缺失所驅動的系統性機會主義的時代。

信託熱潮中最賺錢的角色不是投資者,而是推廣者。加爾布雷斯(JK Galbraith)明確指出,內部人士通過收取費用,既能預先獲取價值,也能持續獲取價值,而公眾買家則承擔最終的風險:

公眾對投資信託證券的熱情追捧帶來了最大的回報。幾乎無一例外,人們都願意支付遠高於 發行價 的溢價。發起公司(或其發起人)通常會獲得一定配額的股票或認股權證,使他們有權以發行價認購股票。然後,他們立即以更高的市場價格出售獲利。

新發行的股票通常以略高於淨資產價值的價格發行給內部人士或特惠客戶,但許多新發行的股票很快就升至大幅溢價。 例如,雷曼兄弟公司(Lehman Brothers Corporation )以每股 104 美元的價格獲得了大幅超額認購,相當於購買了 100 美元的資產(但請注意,其管理合同規定將 12.5% 的利潤作為管理費支付給雷曼兄弟;其真實的淨資產價值可能只有 88 美元)。公開交易後,該基金立即升至每股 126 美元。組織者不僅從每股 4 美元的差價和未來高額管理費用中獲利,還以優於公眾的條件成為了重要的初始投資者。此外,他們還保留了一項權利------當基金以折價交易時無甚價值,但當基金以溢價交易時卻非常寶貴------即以當前淨資產價值購買新股份的形式收取管理費用。

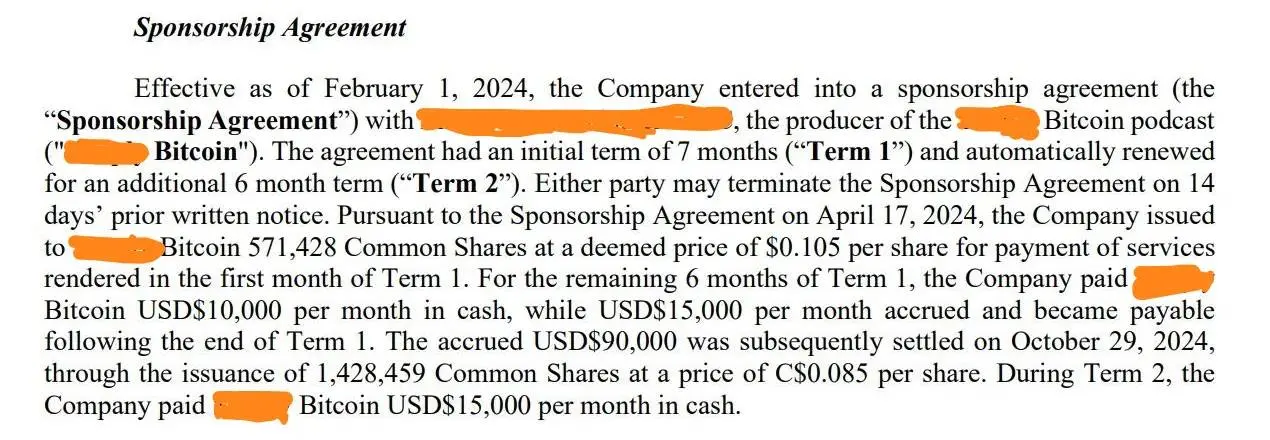

與 1920 年代的信託類似,如今的比特幣財庫公司通常也採用類似的安排------創始人配股、內部股票期權以及為推廣者和播客提供的激勵方案。然而,這一次,這些機制是根據美國證券交易委員會(SEC)規則下公開披露的,而這些規則正是為了應對 1920 年代的濫用行為而設計的。但透明性既無法消除風險,也無法消解激勵扭曲:

1920 年代,投機狂熱和信託公司成立的迅猛速度,為那些意圖不軌的發起人的濫用職權提供了絕佳的掩護。不正當投資信託和控股公司結構的泛濫,體現了加爾布雷斯(JK Galbraith)所認為的 1920 年代金融過度行為的典型表現。他指出,美國企業"接納了異常數量的推廣者、貪腐者、騙子、冒充者和欺詐者",並將這一現象形容為"一場企業盜竊的洪潮"。艾倫(Frederick Lewis Allen)也對此表示認同:

只要價格上漲,人們就可以心安理得地縱容各種可疑的金融行為。大牛市掩蓋了無數的罪惡。對於發起人來說,這是一個黃金時代,而"他"的名字不勝枚舉。

這些觀察與其他金融投機和欺詐的狂熱時期產生了共鳴,包括當今的" 詐騙黃金時代 " ,以及約翰·勞的密西西比泡沫等歷史事件------我們在" 風險煉金術 "系列中對此進行了討論,並在 《愚昧的大鏡子》The Great Mirror Of Folly (1720 年)中進行了諷刺性地記錄。但在徹頭徹尾的欺詐行為背後,隱藏著另一種風險------或許不那麼明顯,但同樣危險:信託資本結構設計中固有的結構性風險煉金術。

金融煉金術

有人稱之為煉金術,而我稱之為估值。------MicroStrategy首席執行官 Phong Le

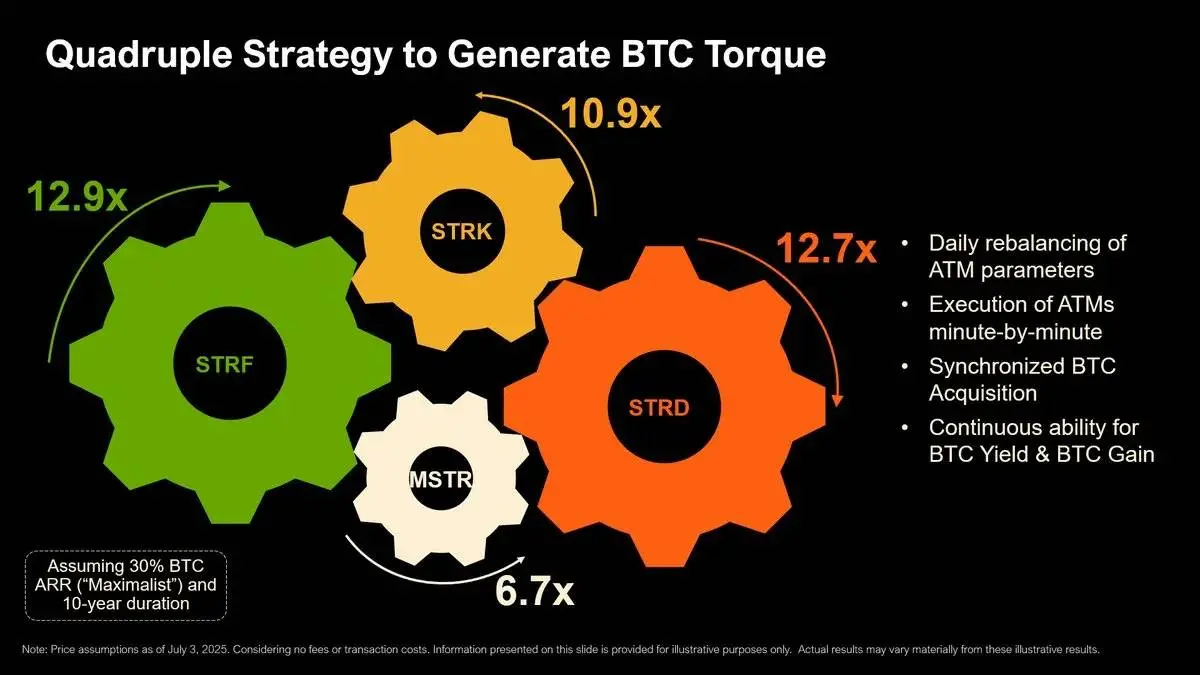

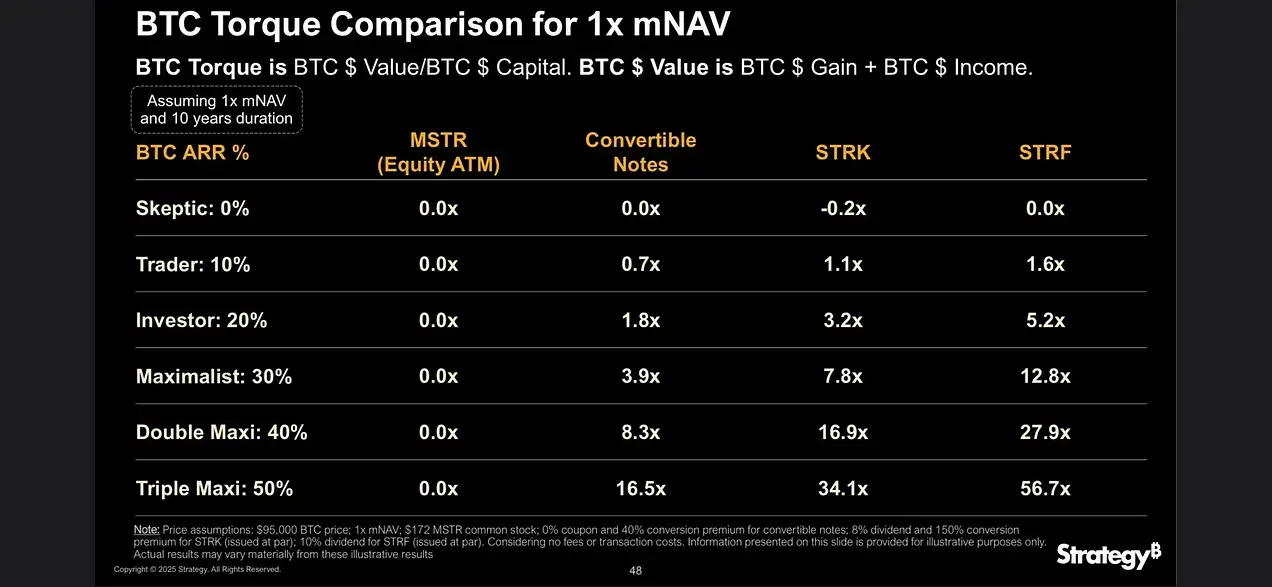

資料來源: MicroStrategy

MicroStrategy 提供了一個視頻和表格,展示了其資本結構不同層級(股票、可轉債、優先股等)的"槓桿效應"------本質上是對比特幣價格變動的放大敞口:

邁克爾·塞勒(Michael Saylor) 反駁 了與 GBTC 等封閉式基金 的比較(見此處的 第二部分 ),他指出 MicroStrategy 作為一家運營公司具有更大的靈活性:

有時我看到……一位推特分析師說,哦,這就像之前 GBTC 和 Grayscale 的市盈率跌破 mNAV 一倍的時候一樣。他們忽略了一點,Grayscale (GBTC)是一隻封閉式基金。而我們是一家運營公司。

[像 GBTC 這樣的基金]……沒有靈活運營來管理其資本結構……它沒有選擇再融資或承擔槓桿或出售證券、購買證券、資本重組或回購自己的股票。

像 MicroStrategy 這樣的運營公司擁有更大的靈活性。我們可以購買股票、出售股票、進行資本重組,還可以通過舉債來彌補或解決資金缺口。

然而,這種區別忽略了某種歷史諷刺:1920 年代的投資信託開創了資本結構創新,使得今天的比特幣財庫公司對投資者如此有吸引力,並且在 1920 年代創造了我們今天觀察到的同樣的反身動力。

正如加爾布雷斯(JK Galbraith)所記錄的那樣,投資信託已經發展成為一種比 GBTC 等簡單的集合投資工具複雜得多的東西------它已經成為一種靈活的公司結構,正是塞勒(Michael Saylor)今天所吹噓的那種:

投資信託實際上變成了一家投資公司。它向公眾出售其證券------有時只是普通股,更常見的是普通股、優先股、債券和其他類型的債務工具------然後管理層根據自己的意願投資所得。通過向普通股股東出售無投票權股票或將其投票權轉讓給管理層控制的投票信託,可以防止普通股股東干預管理層的任何可能行為。

1940 年《投資公司法》 明確限制了這些做法,正是因為它們在 1929 年大崩盤前的市場投機中被證明非常有效,也非常危險。當 Greyscale 及其律師構建 GBTC 時,他們選擇這種形式很可能(至少部分原因)是為了避免根據 《40 法案》(1940 年《投資公司法》) 進行註冊。像 GBTC 這樣的基金無法部署 MicroStrategy 的全套工具並非其固有限制,而是美國證券交易委員會 (SEC) 刻意制定的政策的結果,防止重蹈 1920 年代投資信託過度行為及其後果的覆轍。

1920 年代信託的資本結構與如今的 MicroStrategy 幾乎難以區分:兩者都發行證券------以 mNAV 溢價發行的股票、債券、可轉換債券和優先股------以吸引具有不同風險("槓桿效應")偏好和收益需求的投資者。例如,作為 MicroStrategy 融資策略核心的可轉換債券,也是艾倫(Frederick Lewis Allen)在其研究中記錄的 1920 年代信託的標誌:

將信託發行的新債券轉換為股票或附上在未來某個時候購買股票的認股權證,使它們具有一種可接受的投機色彩,這種做法成為一種時尚。

1929 年經濟繁榮時期,許多投資信託的商業模式與其說植根於資產管理,不如說根植於金融煉金術。複雜的資本結構和層層槓桿並非僅僅是提升回報的被動融資工具,而是企業的核心。其目標是創造源源不斷的投機性證券供應,以滿足永不滿足的公眾需求。這種需求的動力源於一種信念------加爾布雷斯(JK Galbraith)抓住了這種信念------即信託購買的標的股票已經獲得了某種"稀缺價值",而最搶手的股票即將從市場上徹底消失。

然而,公眾購買的並非僅僅是稀缺股票的多元化投資組合,而是對信託自身金融煉金術表現的押注:真正的"產品"是信託自身的證券和資產淨值。它們就像煉金術實驗室,將公眾對投機收益的渴望轉化為憑空變出的新證券。

睿智的長期債務

這種類似 MicroStrategy 的策略讓 1920 年代的信託經理能夠獲得優質槓桿:長期公司債券(有時長達30年),而不是那些需要立即清算的保證金貸款或"活期"貸款。理論上,這些延長的期限使得信託能夠在整個商業周期中保持槓桿率,而無需面臨即時的再融資壓力,而其相對較低的收益率則反映了投資者普遍的自滿情緒和系統性的風險錯誤定價。

Lyn Alden 對當代比特幣財庫公司也做出了類似的觀察:

與對沖基金和大多數其他類型的資本相比,上市公司可以獲得更好的槓桿。具體來說,它們有能力發行公司債券……通常期限為多年。如果它們持有比特幣,而價格下跌,它們無需過早拋售。這使得它們比依賴保證金貸款的實體更有能力抵禦市場波動。儘管仍有一些看跌情景可能迫使公司清算,但這些情景將導致 熊市 持續更長時間,因此發生的可能性較低。

長期債務與反身性

Lyn 的上述分析------雖然對任何一家公司而言都準確------卻忽略了這些"更安全"的槓桿結構激增時可能出現的系統性風險。正如 30 年期長期抵押貸款未能阻止 2008 年金融危機一樣,任何長期債務都無法從本質上消除系統性風險,甚至可能加劇風險。

在 1920 年代末的繁榮時期,金融煉金術通過與如今比特幣財庫公司受益的相同自我實現預言放大了回報:資產價格上漲和 mNAV 溢價帶來了更高的槓桿率和"槓桿效應",進而進一步推高了資產價格。但這種反身循環使得系統本質上不穩定。正如我們所見,這些複雜的資本結構遠不止是被動融資工具------它們在助長泡沫驚人的膨脹及其隨後的崩潰中都發揮了不可或缺的作用。

就像在連續幾個平靜的風暴季節之後,廉價的颶風保險刺激了建築熱潮一樣,牛市中定期到期債務看似安全,卻可能鼓勵人們提高槓桿率,從而製造更大的倉位和資產通脹,最終放大而非抑制下行波動。新發現的"負擔得起的"強制清算保護措施引發了海濱地區冒險行為的驚人擴張------直到不可避免的颶風來臨,保險市場本身崩潰。當成百上千家公司採用相同的資本結構和商業模式,進行"單向押注"投機時,個別情況下看似審慎的做法,很容易變成集體性的不穩定因素。在金融"進步"中,劑量決定成敗。

路徑依賴與金字塔騙局

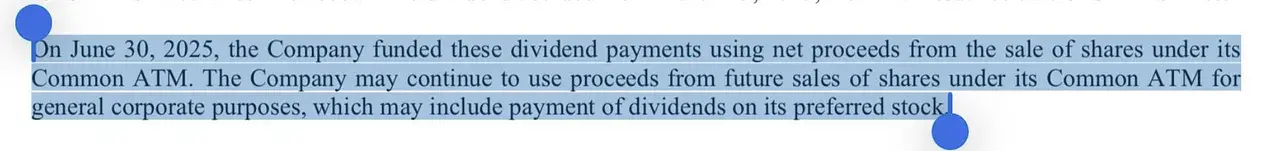

就像 2005-2006 年間一些設計得幾乎注定會在首次付款時違約的極端抵押貸款一樣,在 1920 年代泡沫接近尾聲時,許多投資信託從一開始就實際上是金字塔騙局的變種------依賴新的資金流入或價格上漲來履行義務------儘管持有多元化的派息股票和付息債券投資組合:

其中一些公司……資本過於雄厚,甚至無法用所持有證券的收入來支付優先股股息,而只能幾乎完全依賴盈利的希望。

這造成了一種不穩定的依賴關係:為了支付債券持有人和優先股股東的收益,信託要麼發行新股(依賴於其 mNAV 溢價),要麼指望未來的投資組合升值。這兩種機制相互交織:投資組合收益推動 mNAV 溢價上升,進而促使發行更多股票,為投資組合的進一步擴張提供資金。

本質上,他們利用新投資者的資金或未來的價格升值來償還現有債務------這是典型的金字塔騙局結構------這使得他們在新資本枯竭、投資組合收益蒸發時容易受到市場低迷的影響,導致他們的 mNAV 溢價在自我強化的螺旋中崩潰。

由於比特幣財庫公司(目前)沒有現金流,因此它們傾向於遵循類似的策略,即從投資者那裡籌集資金來償還債務:

與 1920 年代的信託類似,這種金字塔式的策略在比特幣升值、公司維持其資產淨值(mNAV)且資本市場對其保持開放的情況下有效運作。然而,如果所有這些條件在較長時間內同時惡化------可能是由於過度擴張的槓桿化比特幣財庫公司本身造成的------這些公司將面臨與 1920 年代信託遭受毀滅性打擊時相同的結構性脆弱性。

事實上,1920 年代的投資信託與如今的比特幣財庫公司之間的一個主要區別在於它們實際持有的資產。這些信託持有(看似)多元化的投資組合,包括派息股票和付息債券,這些投資組合產生的現金流為其優先股和債券的償付提供資金------至少在大蕭條時期,由於普遍存在的信貸泡沫,它們之間存在著關聯。

雖然"超比特幣化(hyperbitcoinization)"和"比特幣銀行"未來或許有機會改變這種格局,但比特幣目前既不產生現金流,也不支付股息,也不產生利息。這造成了一種結構性脆弱性,而 1920 年代的信託儘管存在諸多缺陷,卻從未面臨過這種脆弱性。比特幣財庫公司甚至缺乏 1920 年代信託的收入來源,因此更容易受到這種金字塔動態的影響,而非更少。即使在比特幣升值十倍的長期牛市背景下,它們的生存能力也完全取決於路徑,取決於持續升值、信貸渠道以及投資者的熱情。打破這一鏈條------可能是由於槓桿化比特幣財庫公司本身的過度飽和------最終導致結構瓦解,我們將在本系列即將推出的第四部分中討論這一點。

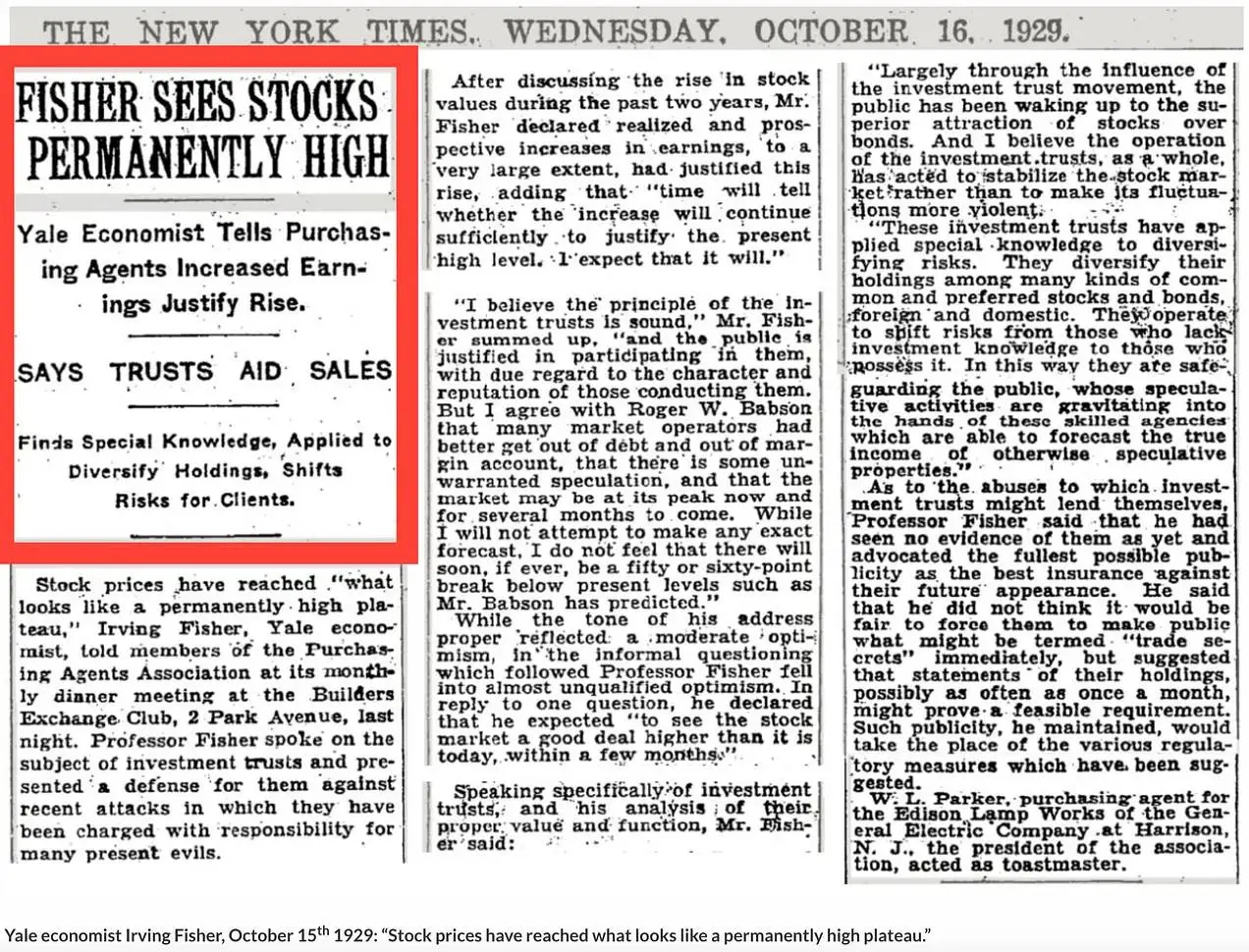

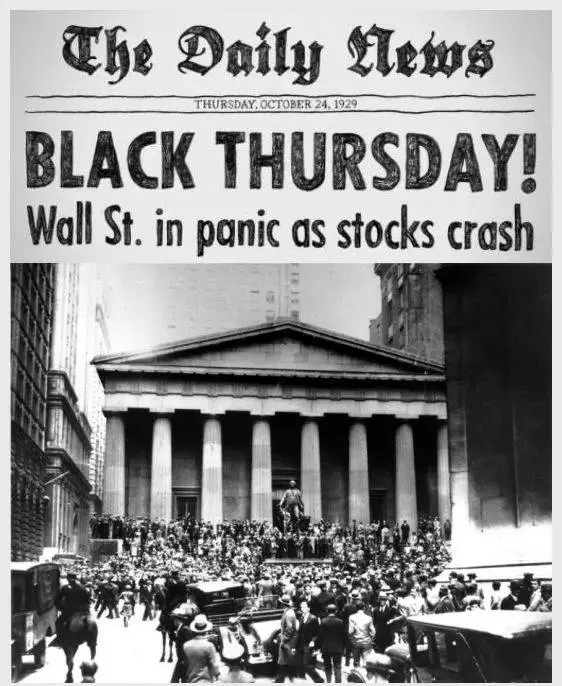

信託崩潰與1929年金融大崩盤

著名耶魯大學經濟學家歐文·費舍爾(Irving Fisher)曾說過,在 1929 年股市崩盤前夕,股價已經達到了"永久保持高位"。費舍爾(Irving Fisher)的這番言論體現了市場觸頂時通常所特有的那種欣快自信。即使是最狂熱的比特幣多頭,至少在短期內,也應該警惕類似的籠統論斷:

費舍爾(Irving Fisher)關於市場"高位"的名言如今已廣為人知,但其鮮為人知的背景卻揭示了更深層次的故事。他實際上是在為投資信託辯護,認為它們是股票估值的重要支撐,就像今天比特幣支持者提到比特幣財庫公司內置需求一樣。《紐約時報》當時如下報導:

費舍爾(Irving Fisher)教授就投資信託這一主題發表了演講,並針對近期對投資信託的攻擊為其進行了辯護,這些攻擊指責投資信託應對當前的許多弊端負責。

費舍爾(Irving Fisher)為信託辯護,理由是這些工具正在喚醒人們認識到股票相對於債券的優勢,並為投資者提供獲得股票敞口的更優越的結構------就像比特幣資金倡導者今天聲稱 MicroStrategy 提供了比直接持有比特幣更大的"槓桿效應",而比特幣本身也比法定貨幣、股票、債券和房地產等傳統金融資產(TradFi)資產更具優勢:

我認為投資信託的原則是合理的,公眾參與其中也是合理的,但要充分考慮管理者的品格和聲譽。很大程度上,正是由於投資信託運動的影響,公眾才逐漸意識到股票比債券更具吸引力。而且我相信,總體而言,投資信託的運作有助於穩定股市,而不是加劇其波動。

反身性是雙向的!

股市崩盤不僅僅是一次價格事件------隨著反身循環的逆轉,推動股市繁榮的動力放大了資產市場和實體經濟的衰退。歐文·費舍爾(Irving Fisher)一周前還大力倡導的投資信託,聲稱其能夠保證股票價值"永久保持高位",如今卻成了這場崩盤的主要推手:

到現在,顯而易見的是,投資信託,曾經被認為是支撐經濟高位的支柱和防止崩潰的內在防禦手段,如今卻成了深重的弱點。兩周前人們還對 槓桿 作用津津樂道,甚至充滿熱情,如今卻完全逆轉了。

它以驚人的速度將一家信託公司普通股的全部價值卷走。和之前一樣,一個典型的小型信託公司的情況值得我們思考。假設該公司持有的公眾證券在 10 月初的市值為 1000 萬美元。其中一半是普通股,一半是債券和優先股。這些證券完全被其持有證券的當前市值所覆蓋。換句話說,該信託公司的投資組合中包含的證券的市值也為 1000 萬美元。

這類信託持有的代表性證券投資組合,在 11 月初,其價值或許會缩水一半。(以後來的標準來看,許多此類證券的價值仍然相當可觀;11 月 4 日,Tel and Tel的最低股價仍為 233 美元,通用電氣(General Electric)為 234 美元,Steel為183美元。)新的投資組合價值 500 萬美元,僅夠彌補先前 債券 和 優先股 的資產損失。普通股將一無所有。除了那些並不樂觀的預期之外,它現在一文不值。這種幾何級的殘酷並非個例。相反,它對 槓桿 信託的股票影響巨大。到 11 月初,大多數這類信託的股票幾乎已經賣不出去。更糟糕的是,許多這類信託的股票在場外市場或城外交易所交易,那裡買家稀少,市場交易清淡。

弗雷德里克·劉易斯·艾倫(Frederick Lewis Allen)的記述再次證實了加爾布雷斯(JK Galbraith)的說法:

然而,恐懼並沒有拖延多久。隨著價格結構的崩潰,人們突然蜂擁而至,想要逃離。到了上午 11 點,證券交易所的交易員們已經瘋狂地爭先恐後地"拋售"。早在滯後的行情自動收錄器能夠預判情況之前,電話和電報就已經傳來了市場即將觸底的消息,拋售訂單的數量也翻了一番。領頭股在兩次拋售之間下跌了2個點、3個點,甚至5個點。跌,跌,跌……那些本應在這種時候出手相救的逢低吸納者在哪裡?那些應該通過低價買入新股來為市場提供緩衝的投資信託基金又在哪裡?那些宣稱仍然看漲的大莊家又在哪裡?那些被認為隨時能夠支撐價格的強大銀行家又在哪裡?似乎沒有任何支撐。跌,跌,跌。交易所大廳裡傳來的喧鬧聲已經變成了恐慌的咆哮。

因此,我們永遠不應該忘記, 反身性 是雙向的,它不僅會影響基礎資產的市場價格,還會影響基礎資產的基本面:

企業最重要的弱點在於其龐大的控股公司和投資信託的新架構。控股公司控制著公用事業、鐵路和娛樂業的大量領域。與投資信託一樣,這些領域也時刻存在著反向槓桿帶來的毀滅性風險。尤其是,運營公司的股息用於支付上游控股公司債券的利息。股息的中斷意味著債券違約、破產以及架構的崩潰。在這種情況下,為了繼續分紅而削減運營工廠投資的誘惑顯然非常強烈。這加劇了 通貨緊縮 的壓力。而通貨緊縮反過來又會抑制盈利,並導致企業金字塔的倒塌。當這種情況發生時,進一步的裁員將不可避免。收入被專門用於償還債務。借款進行新的投資變得不可能。很難想像還有哪個企業體系比它更適合持續並加劇通貨緊縮的螺旋……

股市崩盤也是利用公司結構弱點的一个極其有效的方式。位於控股公司鏈末端的運營公司因股市崩盤而被迫縮減開支。隨後,這些系統以及投資信託的崩潰實際上摧毀了借貸能力和投資貸款意願。長期以來看似純粹的信託效應,實際上迅速轉化為訂單下降和失業率上升。

此次危機不僅僅摧毀了紙面財富,還揭露了被債務驅動的資產價格通脹所掩蓋的實體經濟中的不良投資,並迫使不可持續的商業模式和債務結構進行痛苦的清算。

即使在結構性長期牛市的背景下,比特幣財庫公司也面臨同樣的風險。如果比特幣大幅下跌(可能是由於財庫公司自身的過度槓桿和投機行為導致),並且資產交易價格長期低於資產淨值,那麼普通股可能會像 1929 年的信託份額一樣被徹底消滅,儘管它們的槓桿率是"安全的" 。此外,正如我們將在第四部分討論的那樣,比特幣財庫公司的激增和隨後的崩潰甚至可能在一段時間內對比特幣本身的採用產生負面影響。

生於 mNAV,死於 mNAV

如果我們是一家運營公司,並且我們的交易價格低於資產淨值,那麼我們就可以將其貨幣化------這對我來說是好事。

--- 邁克爾·塞勒(Michael Saylor)

塞勒(Michael Saylor)對將資產淨值折扣貨幣化的信心(對於 MicroStrategy 來說,這可能本身是合理的)反映了 1920 年代信託經理用來證明回購合理性的相同邏輯,但後來發現,當整個生態系統的流動性消失且拋售壓力占主導地位時,這種支持策略是無效的。

這些信託發現,在投資者拋售、信貸緊縮的情況下回購股票與在投資者買入時發行股票截然不同。為了支撐股價,這些信託開始以低於資產淨值的價格回購股票------比特幣財庫公司很可能會採取這種策略,但大多數公司的結果同樣令人失望:

投資信託巨額現金資源的穩定效應也被證明只是幻象。 初秋時節,投資信託的現金和流動資源非常充裕……但現在,隨著反向 槓桿 的效應逐漸顯現,投資信託管理層更擔心的是自身股票價值的暴跌,而非整體股市的不利波動……

在這種情況下,許多信託公司拼命地用其可用現金支撐自己的股票。然而,現在公眾想賣出時買入股票,與去年春天買入(就像高盛那樣)之間存在著巨大的差異------當時公眾想買入,由此產生的競爭推高了股價。現在,現金流出,股票流入,股價要麼沒有受到明顯影響,要麼影響時間不長。六個月前還算高明的金融策略,如今卻成了財政上的自焚。歸根結底,公司購買自己的股票與出售股票完全相反。公司通常是通過出售股票來發展的。

隨著危機加深,mNAV 持續折價交易,信託公司耗盡剩餘的現金儲備,拼命地(最終卻弄巧成拙)試圖支撐暴跌的股價:

然而,這些都不是立竿見影的。如果一個人是金融天才,對他天才的信任不會立刻消失。對於飽受打擊但仍不屈服的天才來說,支持自己公司的股票似乎仍然是一條大膽、富有想象力且行之有效的途徑。事實上,這似乎是避免緩慢但必然的死亡的唯一選擇。因此,在資金允許的範圍內,信託公司的管理層選擇了更快但同樣必然的死亡。他們購買了對自己毫無價值的股票。人們被他人欺騙的情況屢見不鮮。1929 年秋天,或許是人們第一次大規模地自我欺騙。

結論

1920 年代的投資信託狂熱,為理解建立在槓桿、反身性以及溢價/資產淨值增長魔力之上的金融泡沫,提供了一個概括性的藍圖。最初的金融創新,很快演變成了投機工具,承諾通過金融煉金術輕鬆致富。當音樂停止時,那些曾將價格推向欣快高度的反身性機制,加速了其災難性的下跌。

這與當今的比特幣財庫公司有著驚人的相似之處------從新實體公司的激增,到對資產淨值溢價的依賴,再到利用長期債務來放大回報。正如我們在 《巴別塔》(Tower Of Babel) 中所探討的那樣,2008 年金融危機的主要根源並非次貸危機、債務抵押債券 (CDO) 和抵押貸款欺詐------20世紀20 年代的投資信託倒閉的主要原因並非欺詐、錯誤的押注、缺乏透明度和監管監督,或其有時相互交織或金字塔式的持股。它們之所以倒閉,是因為它們的成功------建立在" 風險煉金術(Alchemy Of Risk) "之上------本身就蘊含著未來失敗的種子條件;比特幣財庫公司或許正走著同樣的道路,走向同樣的懸崖。

然而,更令人擔憂的是,正如 1920 年代的信託標誌著那個時代的投機過度一樣,比特幣財庫公司正是當今"多重通貨膨脹"的症狀------一種扭曲當今經濟秩序的更深層次的弊病。一家近期備案的黃金財庫公司的出現表明,塞勒(Saylor)和比特幣財庫公司對法定貨幣的投機性攻擊正在擴展到比特幣之外:

這種對貨幣正統觀念的更廣泛衝擊,或許預示著一場"逃離真實價值"(Flucht in die Sachwerte)的萌芽------這場浪潮有可能升級為一場針對金融機構的全面戰爭。事實上,黃金財庫公司的實際商業模式------將大宗商品市場代幣化------可能會通過將更多資金和信貸引入實體經濟來加速這一趨勢。這非但不能將通脹壓力安全地控制在金融矩陣的虛擬賭場內,反而有可能進一步加劇通脹超級周期。

接下來:比特幣可以打破反身性魔咒嗎?

在第四部分中,我們將探討比特幣獨特的貨幣屬性------與央行史無前例的大規模印鈔相衝突------是否可能使槓桿資金公司能夠通過金融柔術徹底扭轉歷史格局:引發對法定貨幣的反射性投機攻擊,並創造一個類似於"銀行擠兌"的自我實現預言。又或者,它們是否會像 1920 年代的投資信託一樣,在其結構中埋下比特幣生態的系統性脆弱的種子。

推薦閱讀:

Pump.fun 的墜落三部曲:法律圍獵、幣價腰斬、信任崩塌

"止損"轉身?Joe McCann 清盤舊基金,轉戰 Sol 財庫公司新戰場

免責聲明:文章中的所有內容僅代表作者的觀點,與本平台無關。用戶不應以本文作為投資決策的參考。

您也可能喜歡

CandyBomb x ZBT:合約交易瓜分 100,000 ZBT!

Bitget 發布 2025 年 9 月份保護基金估值報告

Bitget 現貨槓桿新增 YB/USDT!

BGB 持幣群專屬驚喜盲盒,贏取隨機代幣大獎